ぼくは、これまで転職経験が5回以上あります。

結論から言うと「営業職の職務経歴書がめんどくさいのはアピールポイントを理解していない」

なぜなら、ぼくがアピールポイントを理解したことで書類通過率が10%上がったからです。

そこで今回は、転職書類作成の中でも営業職向けの作成で悩んでいるあなたに向けてやり方を紹介します。

- ぼくの成功体験

- 知人の転職エージェント監修

- 営業職向け職務経歴書作成経験者100人の体験談

上記をもとに作成しています。

| 未経験者の方 | 経験者の方 |

| 職務経歴書書き方>> | 職務経歴書書き方>> |

営業職向けの職務経歴書を作成するなら、テンプレート活用がおすすめ

営業職に限らずですが、職務経歴書の作成は、めんどくさいのは間違いありません。

知人で転職経験のある人から教えてもらう

職務経歴書を作成したことがある経験者に、書き方を教えてもらう方法です。

経験者は職務経歴書を使って面接も経験しているのでどのポイントが重要なのかをはっきりとわかっています。

どちらにせ、仕事をしながら自分1人で職務経歴書を1から作り上げるのは効率が悪い!

テンプレートを参考に作ってみる

職務経歴書をコスパよく作成する上で使えるやり方が、テンプレートを使うこと!

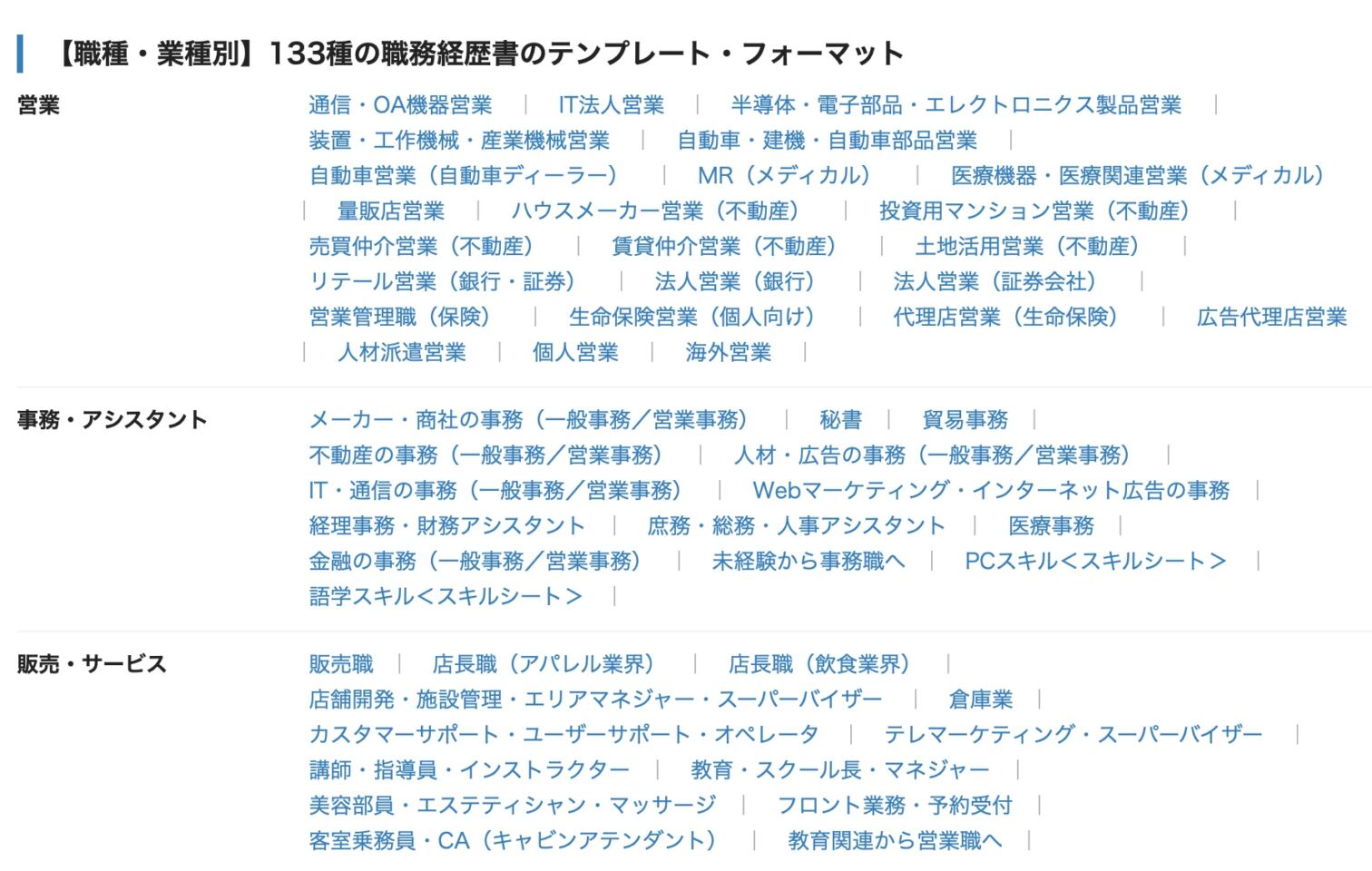

大手転職サイトの中には多くのテンプレートが紹介されているので参考にしない手はありません!

| おすすめサイト | フォーマット数 | 詳細 |

| 133 | >>>詳細はこちら |

| 83 |

doda

画像引用元: doda

大手サイトの中でもdodaは、133種のフォーマットが準備されていてすべて無料でダウンロードすることができます。

職務経歴書をわざわざ自分1人で作りたくないならdodaテンプレートを利用してくださいね。

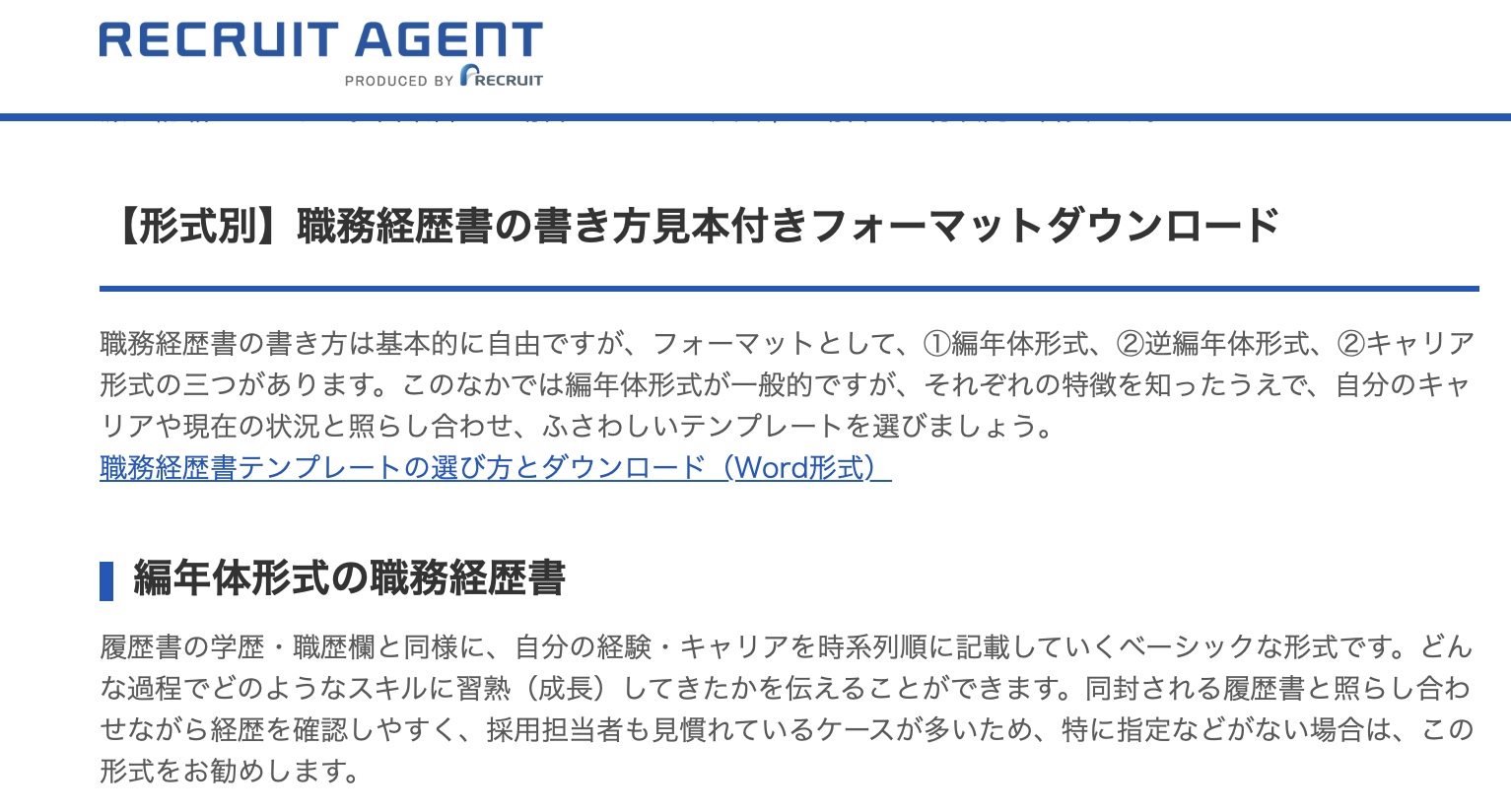

リクルートエージェント

画像引用元: リクルートエージェント

dodaと並んで大手サイトのリクルートエージェントも職務経歴書テンプレートを多く用意しています。

ももちろん、無料でダウンロードができますのでぜひ!

>>リクルートエージェントの職務経歴書テンプレートを使ってみる

【未経験者向け】職務経歴書の書き方を解説

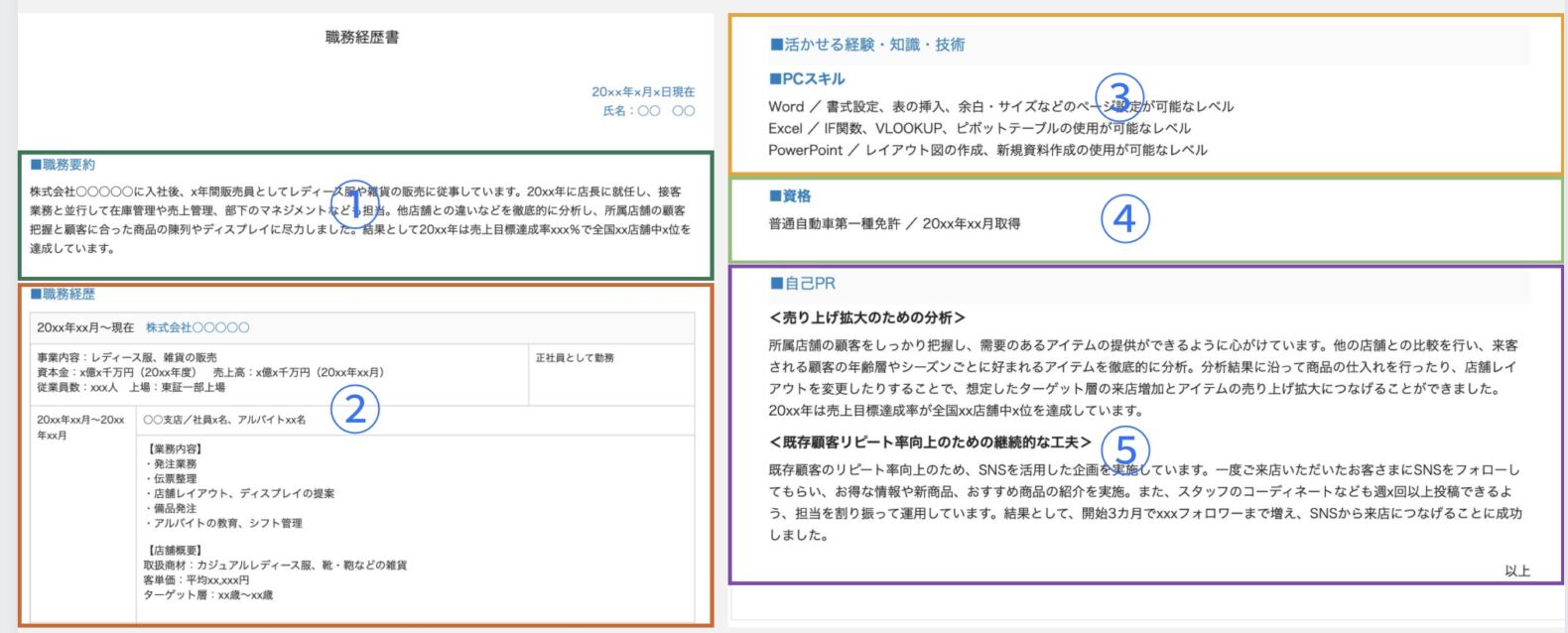

出典元:doda

※上記の職務経歴書は、アパレル店長経験者のテンプレートです。営業職を受験するときように下記で項目ごとに添削します。

営業未経験者に向けた職務経歴書の書き方を例文付きで解説します。

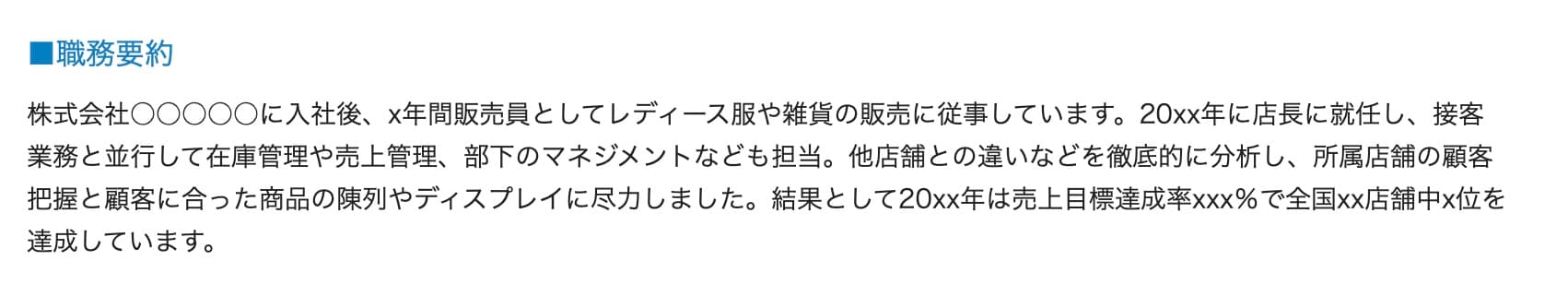

①職務要約

画像引用元:doda

上記の職務要約をより営業職向けに添削すると下記になります。

株式会社〇〇に入社後、×年間販売員としてレディース服や雑貨の販売に従事しています。お客様への接客では、商品の売込みではなくまずはお悩みを聞き、その悩みを解決できる商品を提案することを徹底。その結果として20××年は売上目標達成率×××%で全国1位を達成しました。20××年に店長に就任し、接客業むと並行して在庫管理、売上管理、部下マネジメントを担当。

職務要約は、これまでのキャリアを簡潔にまとめるようにします。

理想としては、3行〜4行程度。

未経験の場合だと営業と関係ない内容ばかりを書きがちですが営業にも活かせるような仕事もしていたことを盛り込むのばベスト!

- 売上や数字を扱った経験

- 営業担当者との連携

- 業務効率化した経験

など、少しでも営業に関連する業務をギュッと入れ込むことです。

ぼくは、上記のような営業に関する経験を盛り込んだことで未経験で書類選考の通過率が上がりました。

株式会社〇〇に入社後、×年間販売員としてレディース服や雑貨の販売に従事しています。お客様への接客では、商品の売込みではなくまずはお悩みを聞き、その悩みを解決できる商品を提案することを徹底。その結果として20××年は売上目標達成率×××%で全国1位を達成しました。20××年に店長に就任し、接客業むと並行して在庫管理、売上管理、部下マネジメントを担当。

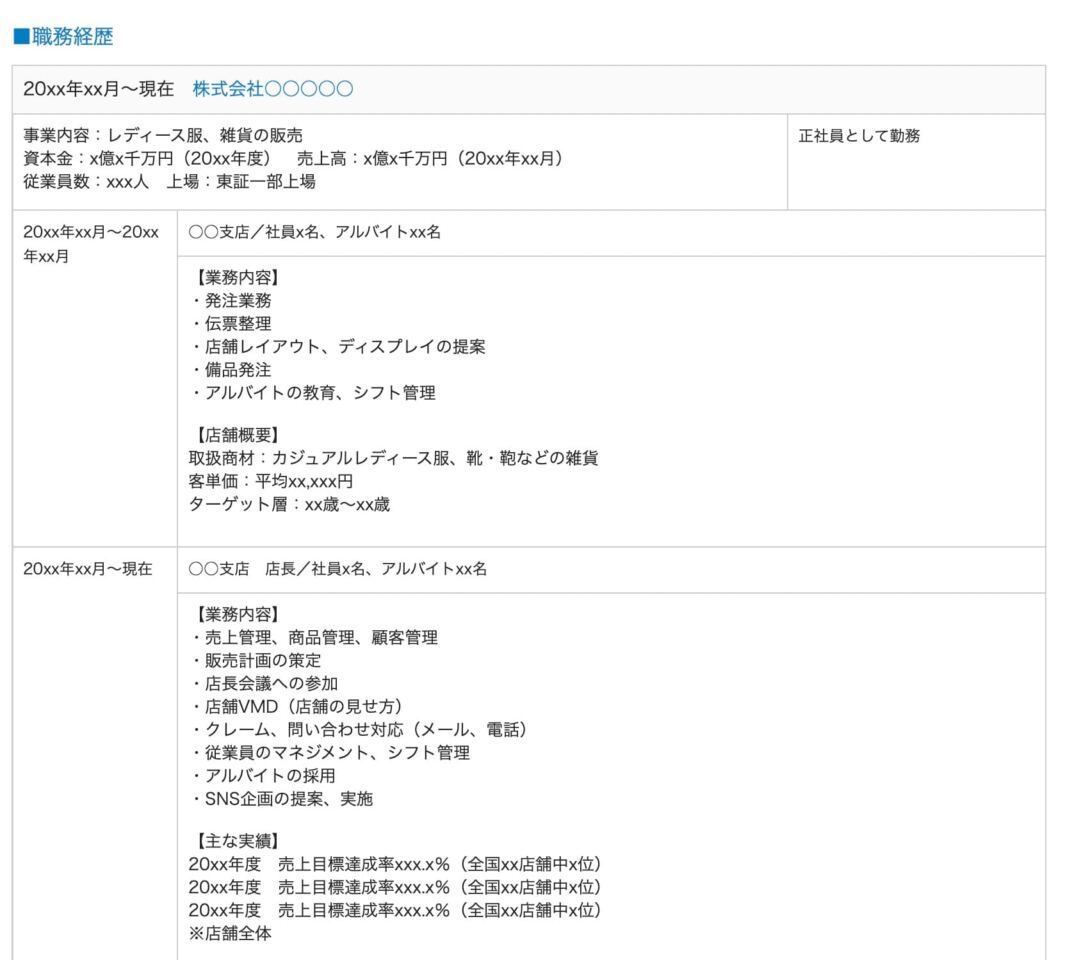

②職務経歴

画像引用元:doda

職務経歴は、これまでの職歴を詳しく伝える項目です。

ポイントしては、経歴を淡々と並べるのではなく実績を交えながら「すごいことをやってきた」ことをアピールしましょう。

もちろん、ここでも営業職に関連する業務にフォーカスすること。

- 職務経歴書の上の方に書く

- 内容多めに書く

上記の2点を意識することで採用担当の目に留まるようになります。

営業職と同じような思考で行動したことが成果に結びつけるような人材を欲しがってますからね。

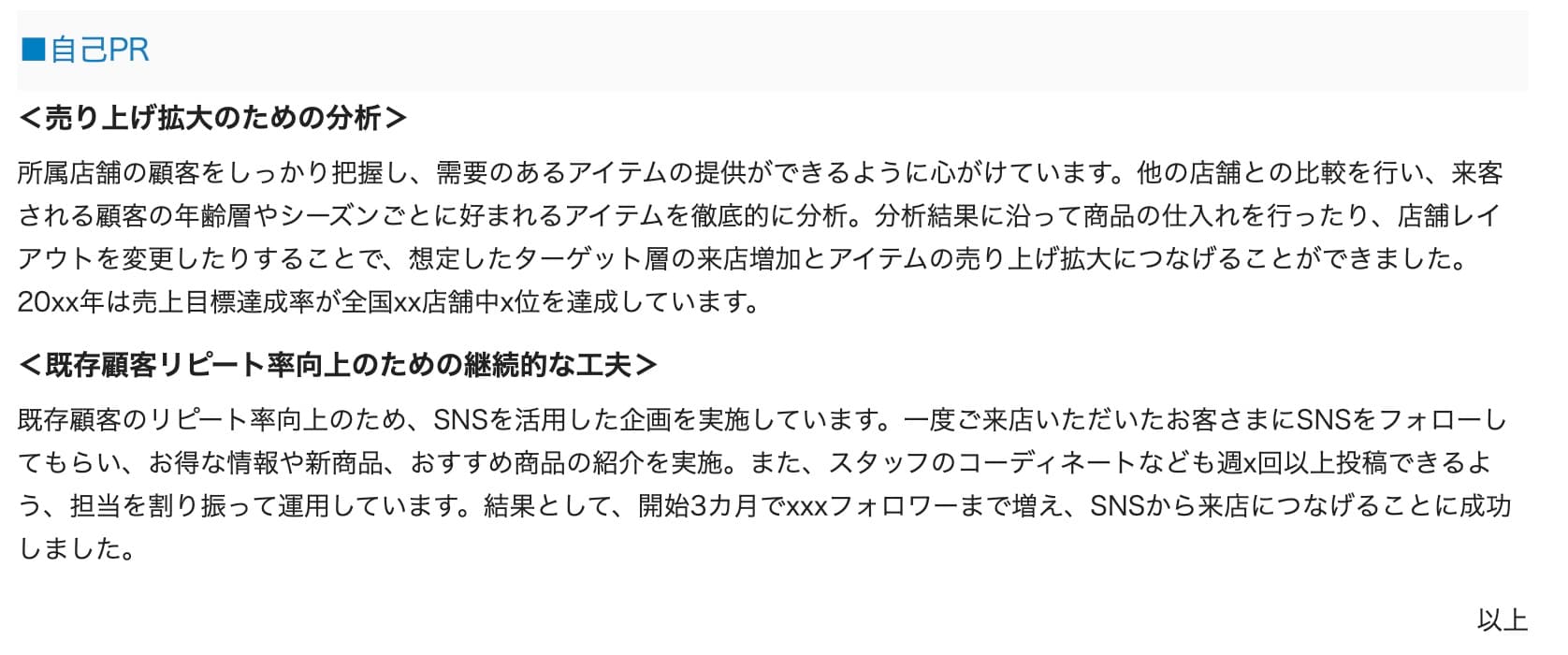

⑤自己PR

画像引用元:doda

上記の職務要約をより営業職向けに添削すると下記になります。

<売り上げ拡大のための分析>

顧客情報を把握し、需要のあるアイテムの提供を心がけています。その精度をより上げるため、会社から与えられたデータだけでなく常連のお客様数に独自のアンケート調査を実施し生の声を収集することにも注力。データだけでは読み取りきれない潜在ニーズの掘り起こしになり、そのニーズに繋がる関連イベントも企画でき来店増加と商品売り上げ拡大につなげることができました。20××年は売り上げ目標達成率×××%アップし全国〇〇店舗中1位を達成しています。

自己PR欄は、応募企業に対して存分に自分を売り込むための最重要項目です。

- 身につけたスキルを会社で貢献できる

- 採用するメリット

上記の2点を提示して、採用判断しやすいようにしてあげます。

特に未経験の場合は、

- 売上数字へのこだわり

- 行動力

- 課題解決能力

上記の3つをアピールすると採用担当者にかなり響きます!

<売り上げ拡大のための分析>

顧客情報を把握し、需要のあるアイテムの提供を心がけています。その精度をより上げるため、会社から与えられたデータだけでなく常連のお客様数に独自のアンケート調査を実施し生の声を収集することにも注力。データだけでは読み取りきれない潜在ニーズの掘り起こしになり、そのニーズに繋がる関連イベントも企画でき来店増加と商品売り上げ拡大につなげることができました。20××年は売り上げ目標達成率×××%アップし全国〇〇店舗中1位を達成しています。

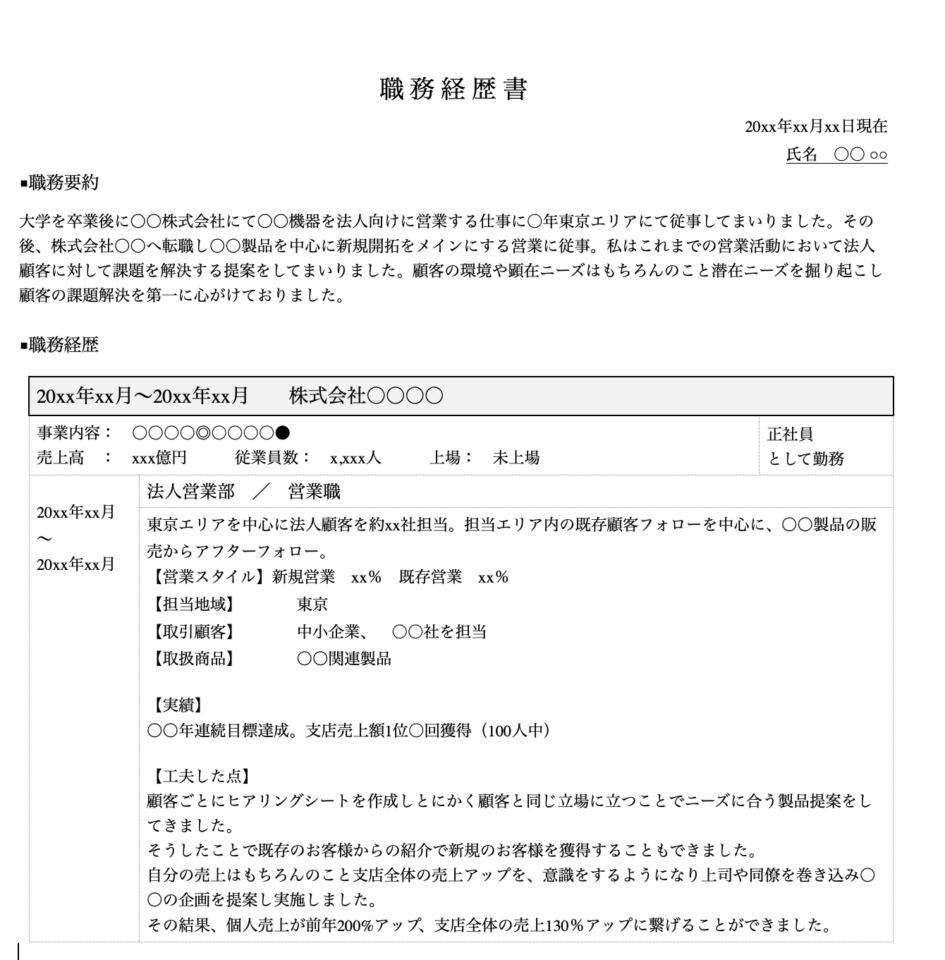

【経験者向け】職務経歴書の書き方を解説!

営業経験者向け職務経歴書の作成方法を紹介します。

下記の職務経歴書は、ぼくが以前使っていた職務経歴書です。(dodaの営業職向け職務経歴書テンプレとほぼ変わりません)

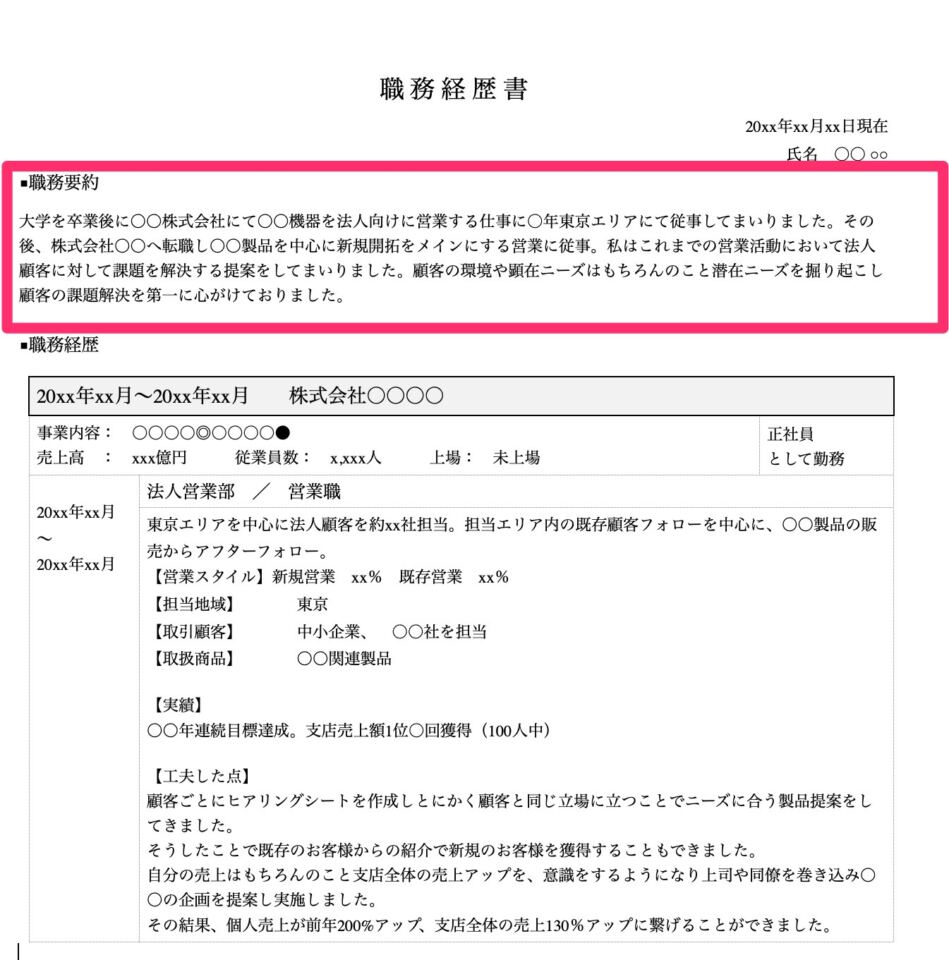

①職務要約

上記の画像の赤枠で囲っている項目です。

職務経歴書の冒頭で書くことですが、職歴が短い人でも職務要約をしっかりと書くことで採用人事の目に留まる可能性があります。

- 営業として扱った商品・サービス

- 営業の業務内容(イベント企画など)

- 業務効率化した内容

大学を卒業後、〇〇株式会社にて〇〇機器を法人向け営業として〇〇年従事してまいりました。ルート営業がメインでしたが、年間10軒以上の新規開拓も成功させ社内表彰も経験。その後、チームリーダーに抜擢され担当エリアの営業と並行してイベント企画にも携わり所属営業部の売上前年比〇〇%に貢献しています。

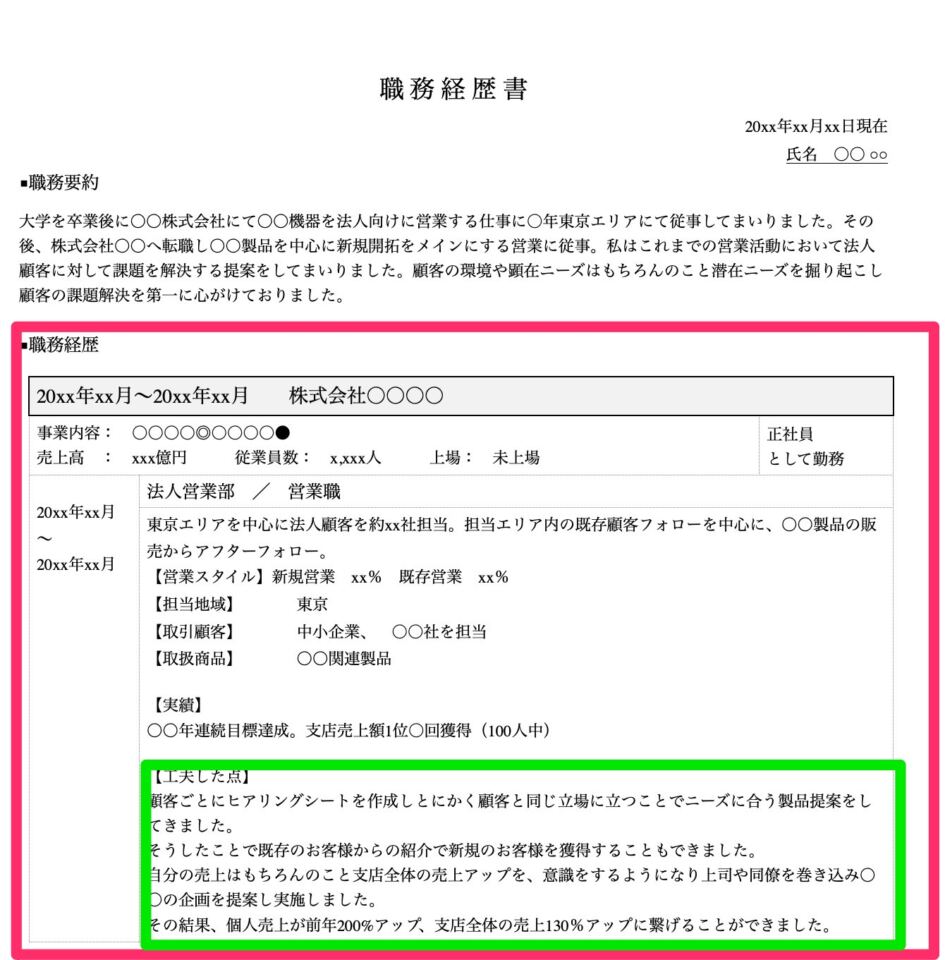

②職務経歴

上記画像の赤枠の項目が職歴です。

短い職歴を繰り返した場合だと、職歴の項目が複数必要になります。

ぼくの場合は短い職歴が多かったので緑色の枠で囲っている工夫した内容を記載するようにしてました。

- 営業活動で工夫した点

- イベント企画内容

- 業務改善など

をギュッと詰め込んで書くのがおすすめ。

③自己PR

上記の画像のように、職務経歴書の中に自己PRを入れたり志望動機を入れてもOKです。

- 自分を採用するメリットを伝える

- 会社に貢献できる根拠を示す

私が営業を志望した理由は、学生時代のアルバイト経験からです。お客様の立場になって課題解決する提案をすることで驚くほどお客様の状況が良い方法に進みました。その経験を活かして新卒で営業職に従事して〇〇年経ちます。その中で暗に思いつきの発想で顧客へ提案するのではなくマーケティングデータをベースとした提案をすることを実践し前年比〇〇%の実績アップに繋がりました。この経験を活かし、貴社の〇〇事業におきまして売上アップに貢献してまいります。

【営業職に強い】おすすめの職務経歴書の書き方 4つのポイント

営業職に強い職務経歴書の書き方ポイントを紹介します。

職務経歴書の作成枚数は1枚〜2枚

職務経歴書のおすすめの枚数は、1枚〜2枚です。

転職回数が多いとどうしても作成枚数が増えてしまいますが、多くても3枚です。

- 採用側の担当者への配慮

- ポイントを整理する能力の判断

という意味合いからも注意しましょう。

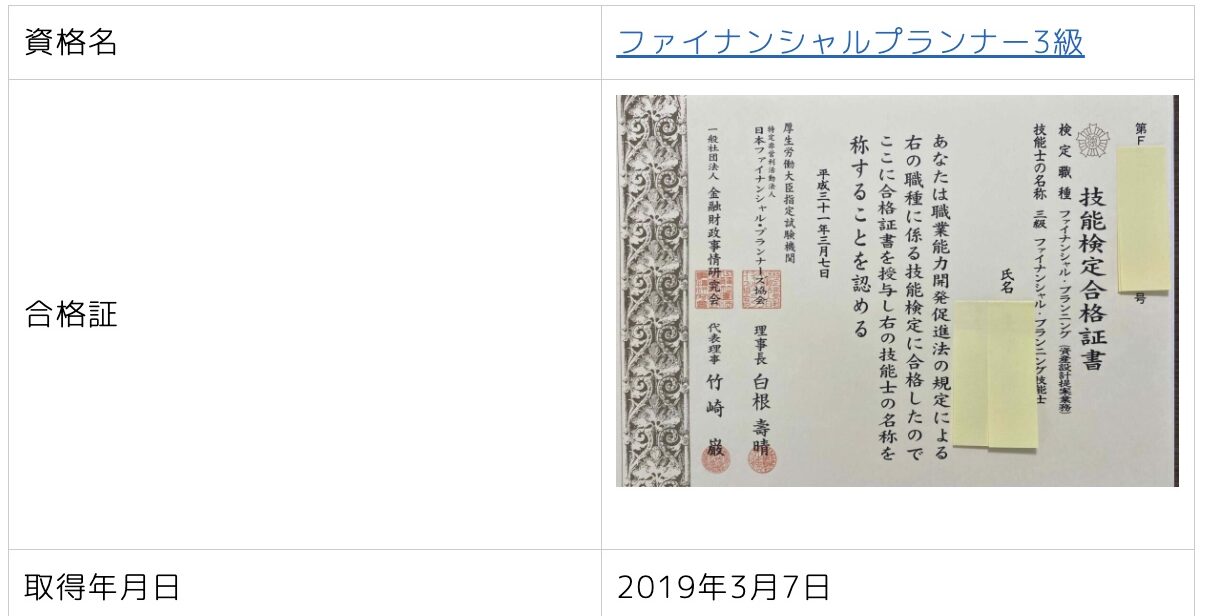

職務経歴書にも保有資格や保有免許を記載

保有資格や保有免許は、履歴書には必ず記載しますが職務経歴書にも記載しましょう。

資格や免許はアピールポイントにもなりますので複数回記載しておいて損はありません。

「履歴書に記載したから必ず採用担当者が見てくれる」というのは安易な思い込み。

職務経歴書にも記載するようにしましょう。

複数社経験があれば「逆編体形式」がおすすめ

経験した会社が2社以上ある場合は、職歴の記載する順番を意識する必要があります。

上記に関して、採用担当者側の立場に立って考えると直近の職歴から過去の職歴の流れ(逆編体形式)で書くのがおすすめ。

採用側へ配慮ができる印象を与えて仕事スキルの高さをアピールをしましょう。

第三者にチェックしてもらう

営業の書類選考通過率をアップさせたいなら、必ず第三者のチェックを忘れてはいけません!

自分では完璧!と思っても、客観的にはミスが見つかります。

ぼくは、

- 転職経験のある友人

- 営業経験のある知人

- 転職エージェント

などたくさんの人に見てもらって、どんどん指摘してもらいました。

その中でも、転職エージェントの無料添削はかなり感触がよかったです。

営業職を目指すなら営業や企業にポイントを絞ったアドバイスをもらえるのがありがたい!

営業職におすすめしたいのは下記2つです。

- 転職希望者への対応が真摯で丁寧な「doda」

- The営業に特化した「hape Agent(エイプエージェント)」

添削サービスを受けるときには、意見の偏りに注意する必要があるので両方の添削サービスを利用おすすめします!

驚くほどに書類選考通過率アップします。

どちらのエージェントも数分で登録できて、営業経験者・未経験者どちらでも利用できるので安心してください。

営業職向けおすすめ転職エージェントは他にもあるので、気になる方は以下の記事を参考にぜひ登録してくださいね。

【体験談】ぼくが、職務経歴書に書くポイントを理解したことで営業職で内定がもらえた話

ぼくは、これまで転職5回以上経験しているので職務経歴書も100枚以上作成してきました。

その経験の中で感じたことが「職務経歴書はポイントをおさえつつシンプルに作成すると通過しやすい」です。

これまで経験してきた転職5回以上も、それぞれで良い経験をできたという自負がぼくの中にありました。

「こんなぼくって、魅力的でしょ?」

と勘違いした男…。

結果は「書類選考がまるで通過しない」

原因は明確でした。

- アピールポイントが多すぎて、見る人に伝わらない

- アピールばかりで、逆に疑わしい

- そもそも企業側が求めているスキルとあってない

上記のような状態に陥っていたことに気づかなかったんです。

気づけたきっかけが、人事部として中途採用を担当していた経験のある知人からのアドバイスでした。

その後からは、企業ごとに求めている人物像をイメージしてアピールするポイントだけをわかりやすくシンプルに記載するようにしたんです。

そうすると書類通過率が…

今までより10%アップ!

アピールする本番は面接ということを理解しておくだけでもかなり違ってきます。

営業職の転職経験者がまわりにいない、やっぱり専門家からアドバイス欲しいなら、転職エージェントに添削をお願いしましょう。

添削だけでも無料で利用可能なのでおすすめです。

営業職向け職務経歴書で悩んでいるときによくある質問

Q1職務経歴書で書くことがないのですがどうしたらいいですか

成果や輝かしい成績がなくても、仕事上で工夫した点などを追記しておくとアピールになります。

職歴でアピールできなくても、自己PRや志望動機、保有資格、免許でアピールしていきましょう。

特に志望動機は志望動機なんてねーよ!と思ってもシンプルに伝えることで意外にも伝わりやすくなります。

Q2昔の職歴を覚えていないとき職務経歴書はどう書いたらいいですか

具体的な営業数字などは記載せずに、工夫して成果が出た内容を成功事例として書くこともできます。

面接官も具体的な数字に興味があるわけではなく、

- 仕事に対する考え方

- 課題解決能力

を知りたいんです。

Q3職歴が3ヶ月でも職務経歴書に記載する必要がありますか

結論から言うと、3ヶ月の職歴は記載する必要があります。

なぜなら、3ヶ月の職歴であれば雇用保険に加入した経歴が残っている可能性があるからです。

採用する会社側が過去の経歴を調べたときに雇用保険の加入歴があれば必ずヒットします。

そうなると経歴詐称になって懲戒解雇の対象になるので必ず記載しましょう、

逆を言えば、3日で退職した場合などは雇用保険の加入をしていません。そうなるとわざわざ職歴として記載する必要はなくなります。

https://mans-hideout.com/job-quit-3days/

営業職向け職務経歴書の作成はシンプルに作成することを心がけよう

初めて職務経歴書を作成するときはかなり悩みます。

- 例文をそのまま使ってしまう

- 同じ内容の使い回し

- 感覚で作成

上記のやり方では書類選考を突破するのは正直難しい…。

必ず

上記の4つはすべて実施してから応募するようにしてください。

特に最後の第三者にチェックの項目で、転職エージェントの無料添削サービスに頼らないで職務経歴書完成度100%はできません。

あなたが受ける企業ごとに職務経歴書をアドバイスしてくれるので、ぜひぼくもお世話になった

- 転職希望者への対応が真摯で丁寧な「doda」

- 営業に特化した「hape Agent(エイプエージェント)」

を活用して、応募企業にピッタリな職務経歴書を完成させてください。

本サイト「転職CAFE」では、20代が営業として魅力的に働くための情報発信をしています。

他の記事も参考に、楽しい営業ライフを送るきっかけにしてください。

https://mans-hideout.com/resume-handwriting-obsolete/