保険証の手続き方法を知りたい。

今回は上記のような退職してから保険証の手続きや対処法についてご紹介します。

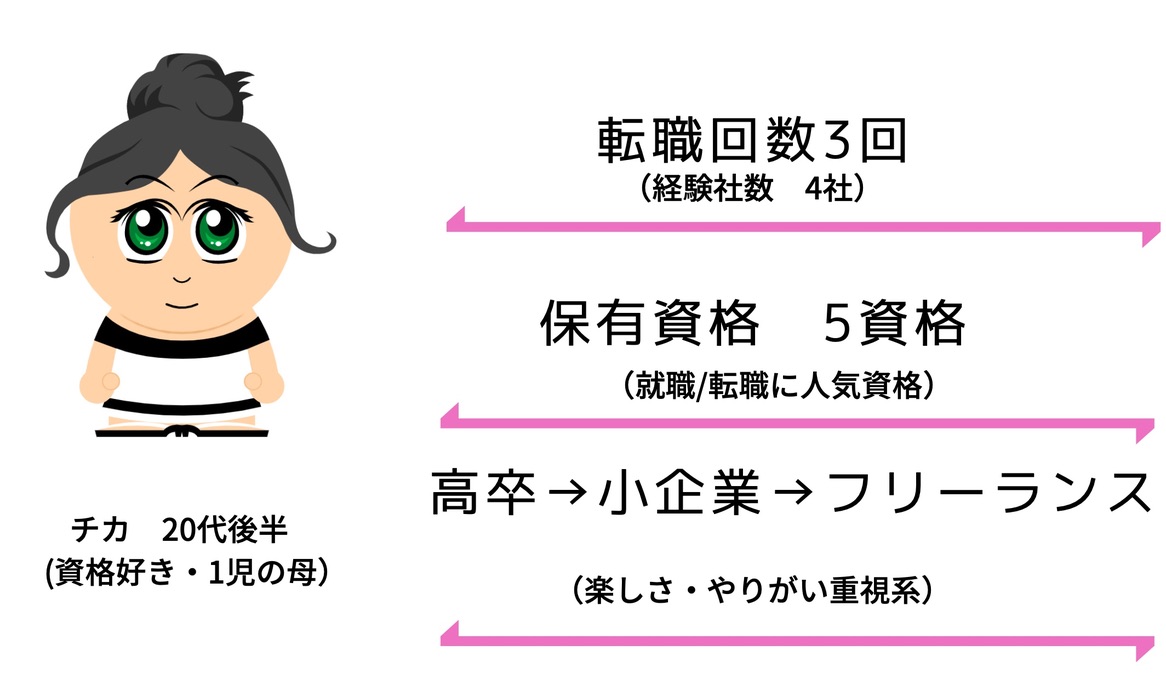

今回の記事を担当するのは転職CAFEメンバーのチカです。

あなたが新卒から会社員をしてきていると保険証は当然常に財布の中に入れてありますよね?病院に行く時には何も考えずに当然のように受付に出します。

そんな当たり前のように持っている保険証を強制返却して明日から使えなくなることになります。

そんなわたしの経験から退職後も焦らず冷静に対処ができるように今回経験をもとにご紹介していきます。

全国健康保険協会(健康保険証)公式サイトにも詳しい情報掲載されています。

保険証は退職日まで使える?

結論から言うと、保険証は退職日までは使えます。

退職日になるので最終出社日ではなく在籍自体が最後の日。そのため、退職日まで有給休暇を取得するようなことはよくありますがその時の有給休暇の間は保険証は有効です。

だいたいの会社は辞めるときの注意事項の書類などに記載してありますのでよく読んでおくといいですよ。

保険証を退職日以降に使用してしまった場合

結論から言うと、保険証を病院の受付に出しても今まで通り使えます。

なぜなら、病院受付の方はその場では出された保険証が使えるのか使えないのかはわからないからですね。

しかも、「保険証忘れました」と言っても「後日、保険証をお持ちください」と言われで診察はしてもらえたことはありませんか?

上記のことを考えると退職後もしばらく保険証使える?と思います。

しかし、保険証の大きな効力の1つである医療費の自己負担はできなくなります。

退職後に保険証を使うと医療費返還を求められる

保険証を持っている大きなメリットが医療費自己負担が少なくて済むことです。

あなたのような20代も含めてほとんどの人が医療費3割負担で診察が受けられます。

本来かかる医療費10,000円→3,000円の自己負担で済むということですね。簡単に言えば残りの7,000円は国が社会保障費として医療機関に支払っているんですよね。

そのため、保険証の効力が無くなった後に保険証を使ってしまっても医療費自己負担が受けられなくなります。

病院に行ったその日には医療費全額請求はされませんが後日請求書が送られてきて残り7割の医療費の残額を求められます。

病気は突然ですがなるべく保険証が有効な時に受診は済ませておくといいですね。

退職後の保険料はどうなる?

会社員時代は健康保険料として毎月給料天引きされています。

そのため、当然ながら退職後は健康保険料の支払いは発生しなくなります。

ここで1つ注意点としては退職日が月の半ばであっても1ヶ月の保険料の支払いはしないといけませんのでその月の給料からきれいに1ヶ月分天引きされます。

あなたがすぐに転職先で仕事をする場合は別ですがしばらく働かないと考えているなら月半ばの退職よりも月末の退職の方が健康保険料からはお得になります。

他にも注意点があるので下記にまとめます。

| パターン① | 4月30日退職→5月1日資格喪失→5月分の健康保険料も徴収 |

|---|---|

| パターン② | 4月29日退職→4月30日資格喪失→4月分の健康保険料のみ |

| パターン③ | 4月10日退職→4月11日資格喪失→4月いっぱいの健康保険料徴収 |

パターン①の場合は一見すると退職した翌月分も健康保険料を支払うことになるので損した気分にはなります。

しかし、将来の年金受給を考えると少しでも多く支払っておくことで年金額が増えることもあります。

保険証は退職日に返却するのが1番いい

保険証を返却するタイミングとしては退職日に直接会社の担当者や上司に返却するのがベスト。

その方が、返却忘れもなくスムーズです。

しかし、有給休暇を使う場合などは退職日にわざわざ出社することはありません。その場合は退職日の翌日に郵送で会社に返却することもできます。

わたしもこれまで会社を退職した時には有給休暇を使ってきたので退職日に会社に行ったことはありません。毎回郵送で保険証を送っていました。

全く問題なく済みましたよ。

郵送するのは退職日の翌日に発送するのがおすすめです。退職後は保険証の郵送以外にもすることが結構あります。

引っ越しなどがある場合は保険証を失くしてしまうこともありえます。

わたしは毎回、退職日の夜に郵送の準備をして翌日の朝には郵便局に持ち込むようにしていました。

これぐらいの気持ちで返却物などを考えておいた方がトラブルも減らせて楽です。

退職後に保険証を郵送する方法

退職後に保険証を郵送する場合は下記のことに気をつけておくとよりスムーズにいきます。

- 退職日から1日~3日以内には郵送

- 返却する会社の返却先部署を確認

- 簡易書留で郵送する

- 添え状を同封する

退職日から1日~3日以内には郵送

郵送返却タイミングとしては退職日から1日~3日以内に郵送するのがベストです。

なぜなら、返却された保険証を会社側が5日以内に指定の機関に提出しないといけないからです。

返却された保険証を会社側が廃棄するわけではなく指定の機関にきちんと返却するというルールがあります。

そのため、保険証が返却されて来ないと退職後も会社から「保険証の返却をお願いします」と連絡が来ます。

辞めた会社から連絡が来るのは気持ち的にも嫌ですね。

返却する会社の返却先部署を確認

保険証を返却すると言っても郵送の場合だと部署まで指定して封筒に記載する必要があります。

そのため、在職中に保険証の返却部署を確認しておくといいでしょう。退職後でも本社に電話すれば教えてくれます。

間違っても直属の上司宛に郵送するのはやめましょう。上司がわざわざ本社の指定の部署に渡す手間にもなりますし上司が放置してしまった場合返却期限に間に合わないことになります。

簡易書留で郵送する

保険証の返却など郵送中に無くなったり勝手にポストに投函されておしまいになるような普通郵便はやめましょう。

万が一、相手先に届かなかった場合にあなたがきちんと返却郵送したことが証明できなくなります。

簡易書留であれば郵便物が今どこにあるかも郵便局で追跡してもらうこともできますので安心です。

| 簡易書留 | 基本料金+320円 補償50,000円 |

|---|---|

| 一般書留 | 基本料金+435円 補償100,000円 |

参考 日本郵便 オプション一覧

添え状を同封する

保険証の返却を保険証のみを封筒に入れて返却しても特にはトラブルなく進みます。

しかし、礼儀と万が一最初に返却保険証を受け取った人が何も状況を知らなかった場合部署内でスムーズに行かないことも考えられます。

そのため、添え状を同封しておくことで封筒の中身を見てからすぐに対応してもらえるメリットがあります。

〇〇株式会社 〇〇部署

〇〇 〇〇 様

○月○日付で退職した〇〇と申します。(あなたの所属していた部署名も入れる)

退職に伴い保険証を返却させて頂きます。お手続きをよろしくお願い申し上げます。

今まで大変お世話になりました。貴社のますますのご発展を心よりお祈り申し上げます。

(あなたの氏名)

退職後の保険証切り替えにかかる期間はどれくらい?

退職後にしばらく働かない場合は保険証の切替えをする必要があります。

(保険証がないと病気やケガになった場合医療費全額負担になります)

保険証切替えにかかる期間を下記にご紹介。

- 任意継続

- 国民健康保険に入る

- 家族の保険に入る

任意継続 (3日〜5日で完了)

今まで加入していた健康保険組合(協会けんぽ、組合健保など)に申請をして健康保険を継続することができます。

この場合は、申請から完了まで3日〜5日ぐらいの期間です。

上記だけをみると任意継続の一択になりそうですがデメリットもあります。

それが、保険料が高くなることです。理由としてはこれまで会社側が半分負担してくれていた分まで個人負担になるからです。

保険証はスムーズに利用できても毎月支払う保険料が高くなるので転職先の宛がない場合は20代には苦しいでしょう。

国民健康保険に入る(1ヶ月以上)

住んでいる地域に申請をして国民健康保険に加入できます。

あなたの住んでいる行政の対応スピードにもよりますが数日で手続きが完了しないと思っておきましょう。

国民健康保険料も地域によって差はありますが前年の収入から計算されます。

あなたが独身で世帯主なら問題ありませんが家族がいる場合は家族1人1人に保険料がかかります。

家族の健康保険に入る(数日〜1ヶ月程度)

家族が健康保険に加入している場合は扶養として加入することができます。

そうすれば、保険料を払わずに保険証が発行されて今まで通りに医療費3割負担で問題なしです。

退職後の保険証がない期間の対処法方法

新しい保険証が出来上がるまでに病気やケガをした場合の対象方法をご紹介。

- 一時的に医療費全額負担

- 医療機関に相談する

一時的に医療費全額負担

新しい保険証が出来上がるまでに病気、ケガに気をつけておくことで支払いはほぼ発生しません。

万が一、病院に行くことになれば全額負担しておいて新しい保険証が届いてから払い戻しをしてもらう方法があります。

医療機関に相談する

定期的に通院している医療機関がある場合は保険証があるうちに薬を多めに処方してもらうようお願いするのもありです。

保険証が失効してから全額負担を回避するのは現実的に難しい場合が多いので気をつけましょう。

退職したら保険証は使わず新しく申請しよう

退職したら保険証は原則使わずに会社に返却です。

その後、速やかに任意継続か国民健康保険加入か家族扶養を選びましょう。

会社を辞めると色んな手続きや日常生活に支障が出ることはよくあります。

事前に知っておくことでトラブルも減りますのでぜひ参考に。