今回の記事を担当するのは転職CAFEメンバーのチカです。

結論から言うと「仕事に疲れて辞めたいときは退職してしばらく休む」です。

わたしはこれまでに退職を正社員・派遣社員・パート/バイトを含めて10回以上経験してきています。(バイト退職多数あり)

そこで今回退職を10回以上経験してきたわたしがこの記事でご紹介するポイントを実践するだけでかなり楽に退職することができるようになります。

ちなみに転職活動が終わって内定が出た後に退職で悩んでいる場合にも役立ちます。

雇用形態別や就労期間別、よくあるトラブルなどに分けて解決策を紹介してます!

退職の悩みが解決することであなたにとって幸せな生活をすぐにでも送ることができるようになりますよ!

- チカ(@chika_cafe19)

- 高卒から転職3回成功!フリーター→正社員

- 1児の母 (アラサー)

- 現在、在宅でフリーランス活動中(月収30万)

- 高卒(大学で勉強する意欲すらない)

- フリーターで社会人キャリアスタート

- バイトも1年で辞めること多数

こんなわたしでも、未経験から営業職の正社員の転職に成功しています。

特に20代は、「どれだけ正しい行動をしたか」がかなり重要だと思います。

目先のことより、数年後のキャリアを考えて正しい努力をすることに一緒に頑張っていきましょう。

CHECK!

「スムーズに退職したい!」という方は、ぜひ「100%スムーズに退職できる方法」も合わせてご覧ください。

実際に、退職失敗常連から3社以上スムーズに退職できるようになったやり方を解説しています。

仕事辞める!仕事辞めたい理由

退職を決断する理由はどんなことがあるのでしょう?

わたしは人間関係での退職がほとんどでしたが厚生労働省の雇用動向調査(令和2年)によると男性が「給料が安い」女性が「人間関係」を理由とした退職が多いようになっています。

上記のような退職理由を細かく分解していくと下記のようにすることができます。

ハラスメントで退職

退職理由で毎年多い人間関係が原因はハラスメントがほとんどと言っていいでしょう。

ハラスメントは多岐に渡ります。パワハラ、モラハラ、セクハラです。

どこまでの行為をハラスメント断定するか難しいですが今の時代もかなりあります。

ハラスメント相談窓口や社内専用ホットラインもありますがうまく機能している企業とそうでない企業で分かれます。

https://mans-hideout.com/morahara-shokuba/

上司との関係性

ハラスメントまではいきませんが性格が合わなかったり意見が合わないなど多数あります。

優しい上司であっても仕事をしない上司で部下がまったく社内出世できないようなこともあったりします。

あまりにも仕事しないクソ上司を潰した(合法的)体験談もご覧下さい。

https://mans-hideout.com/boss-hate/

https://mans-hideout.com/retirement-harassment-revenge/

労働環境(ブラック企業)

男性の退職理由で多かった「給料が安い」も労働環境が悪いに入ります。

長時間労働、サービス残業、休日出勤にも関わらず給料が安いという感じです。

給料に関してはこれから物価が上がっていくのに増えなかったらモチベーション下がります。

年功序列が未だ残る日本企業では20代は特に転職して年収を上げていくのが効率の良いやり方です。

クソ会社の特徴をチェックして退職するかどうかの判断をしていきましょう。

労働環境の悪さは労働基準監督署に通報や相談することもできますが退職の嫌がらせに関しては労働基準監督署の対応は期待できません。

https://mans-hideout.com/black-company/

働きたくない

内閣府による若者意識調査(平成30年) によると平成25年調査と比べて自国に対する誇りが9ポイント下がっています。

自国に対する誇りが下がるということは日本で働くことへの希望や期待が減っているという意味にもなりますね。

理由は様々ですがわたしが感じるのは

- チャレンジできない空気感

- 20代は仕事量多いが給料少ない

- 働かないおじさんが偉そう

20代が頑張ってチャレンジしたら満足できるぐらいの対価が貰えたりする夢がないのは退職する十分な理由です。

働きたくないけどお金は欲しいという願望はあったりするのも20代の特徴です。

https://mans-hideout.com/job-stress-yabai/

https://mans-hideout.com/no-work-is-life/

仕事に向いてない

仕事でミスが多くて上司や先輩から毎日怒られる、、、となるとストレスで限界になり退職したくなります。

仕事ができないのには下記3つの理由があります。

- 仕事のやり方を知らない

- 仕事内容が向いていない

- 発達障害が原因

上記の3つのうち仕事のやり方を知らないのが理由であればある程度解決しますが残り2つが理由となれば退職をおすすめします。

わたしは仕事内容が向いている時と向いていない時での成果の出かたがかなり違うことを経験しているので間違いなし。

https://mans-hideout.com/shigoto-dekinai-yameru/

妊娠

女性は妊娠、出産による退職があります。昔は妊娠したら退職するのが当たり前でした。

しかし時代は変わって妊娠しても産休、育休を取得してその後職場復帰も増えてきましたが現実は退職を促すような発言があったりします。

妊娠で仕事辞めたいとき、妊活で仕事辞めたいとき、つわりで仕事辞めたいとき、産休前に仕事辞めたいとき、育休明け1ヶ月で仕事辞めたいときなどタイミングはさまざまです!

仕事辞めるまでの流れ 7ステップ

一般的な退職までの流れをご紹介します。

①転職活動を始める

退職をいきなり進める前にできる限り在職中の転職活動をすることをおすすめします。

転職活動で成功するノウハウを紹介します。

- 転職活動を始めるタイミング

- 転職活動で準備すること

- 転職活動に便利なツール

- 内定

転職活動を始めるタイミング

転職活動を始めるタイミングは理想としてはあなたが事前に想定している退職日から逆算して最低6ヶ月前から始めましょう。

その理由としては転職活動の期間は平均して約3ヶ月〜6ヶ月と言われています。

逆に3ヶ月もかからないぐらいで内定が出る会社は怪しむぐらいで考えておいた方がいいです。

人手不足のブラック企業は誰でもいいから早く働いて欲しいという理由からですね。

転職活動で準備すること(書類・面接)

転職活動で最低限準備する必要になる物が履歴書・職務経歴書になります。

履歴書は学生時代の就活で経験はあると思いますが職務経歴書は初めて作成することになるのできちんと書き方や書類通過するコツをおさえておく必要があります。

書類をどれぐらいの企業に提出すれば良いのか詳しく紹介している記事が下記です。

①書類

転職書類は履歴書・職務経歴書が基本的な書類になります。

書類の作成の仕方で通過するかしないかの分かれ目になることがあります。

同じ内容であっても表現の仕方や書く順番など簡単なコツ次第で合否を左右すると心に留めておきましょう。

https://mans-hideout.com/job-change-shorui/

②応募数

転職活動で成功している人の平均で3社には応募しているというデータがあります。

より確実に希望の業界や職種で内定をもらうには理想は10社以上への応募をおすすめします。

https://mans-hideout.com/job-change-oubo/

③面接

書類が通過した後の最大の難関が面接です。

面接が得意・苦手が人によって分かれますが面接を通過する人は得意・苦手という分け方ではなく通過するコツを知っているかが重要です。

https://mans-hideout.com/job-change-mensetsu/

転職活動に便利なツール

転職活動を成功させるためにはあらゆる便利ツールを活用していくことが近道になります。

下記3つのツールは最低限登録して活用しておくとOKです。

❶自己分析ツール

自分の性格や考え方を入力していきあなたにとってピッタリの職種や職場環境を教えてくれる優れもの無料ツールです。

❷企業分析ツール

転職したい会社がどのような会社なのかホームページだけではわかりません。

その為実際に勤務している現役社員、退職した人が口コミとして投稿しているツールです。

❸転職サイト/転職エージェント

あなたが転職するにしても求人が出ていないと転職できません。

その為無料で全国の求人を探すことができるのが転職サイトです。

また転職エージェントは転職サイトには掲載されていない非公開求人や転職書類添削、面接対策、その他フォローを無料してくれる転職専門家です。

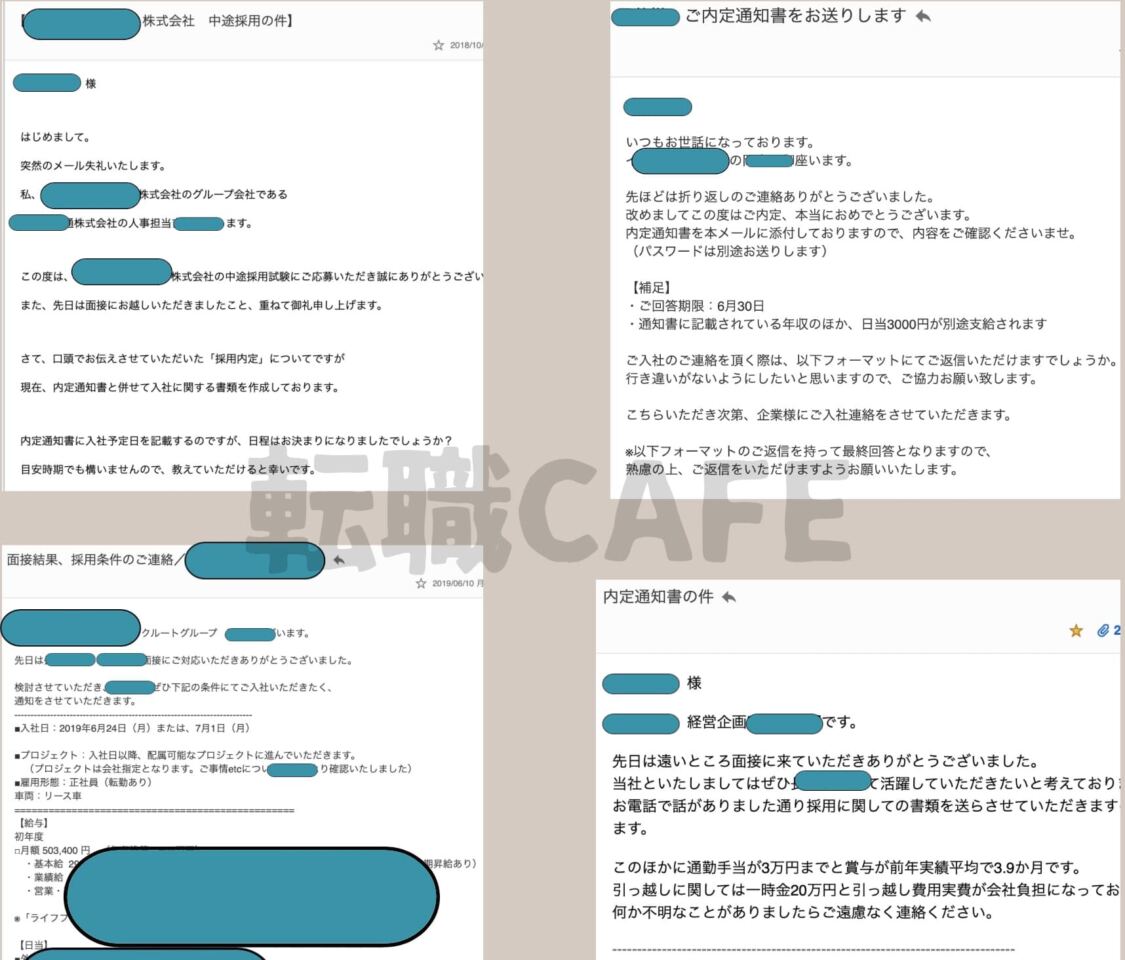

内定

転職活動の最終目標があなたの希望の企業からの内定ですね。

しかし、基本的に転職活動は同時並行で進めていく企業数は平均8.4社というデータがあります。

20代では6社〜7社を同時並行しながら転職活動を進めていく人が多いです。

その為、最初に内定が出た企業への回答に悩むことがありますが内定保留も交渉次第では可能なので検討しましょう。

https://mans-hideout.com/job-change-unofficial-offer/

②退職を切り出す

- 退職の知識を身につける

- 退職切り出すタイミング

- 退職を伝える相手

- 退職を伝えるやり方

- 退職理由

- 退職日

- 有給休暇交渉

退職の知識を身につける

退職に関する知識を身につけることでまわりの声に惑わされることなく堂々と辞めることができます。

- 退職とは

- 退職に関する法律

- 退職に必要な書類

- 退職の種類

①退職とは

退職(たいしょく)とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を終了させること。一般的には退社や離職という表現をとる場合もある。

引用元 Wikipedia

退職とは簡単に言うと所属している会社や役所を辞めることです。必ず雇用主(会社)と労働者で雇用契約を結びます。

退職するときは上記の雇用契約を解消することになります。

基本的には正社員・派遣社員・契約社員・アルバイト/パートと色んな働き方でも雇用主と雇用契約を結んでいると認識しておきましょう。

https://mans-hideout.com/sokujitsu-retire/

②退職に関する法律

退職に関しては法律で決められていることがあります。

憲法22条

第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。引用元 e-gov 日本国憲法

まず上記のように日本に国籍を持っている者は制限なく職業を選ぶ自由が認められています。

上記の憲法22条が絶対的な決まりごとですので上司から「お前に辞める権利はない」と言われても無視でOKということになりますね。

上記のことを考えると退職に罪悪感をもつ必要はありませんね。

民法627条

- 第627条

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

引用元 Wikibooks

上記の民法の通り労働者が雇用主(会社)に「退職します」と申入れてから2週間後には上司や会社からの許可なく辞めれるということです。

注意点としては上記の民法が成立するのが無期雇用の場合です。

契約社員などの有機雇用の場合は下記のルールが原則適応されます。

- 期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

- 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

引用元 Wikibooks

法律の定めなし

上記2点の法律の定めがあるのとは逆に法律の定めがないことがあります。

それが「退職の伝え方」です。

簡単に言えば口頭で退職意向を伝えてしまうだけで成立すること。

その為わざわざ退職意向に関しては特別な書類(退職願)を提出する必要はないわけです。

②退職に必要な書類

退職のときに必要と言われる書類が下記2点です。

- 退職願

- 退職届

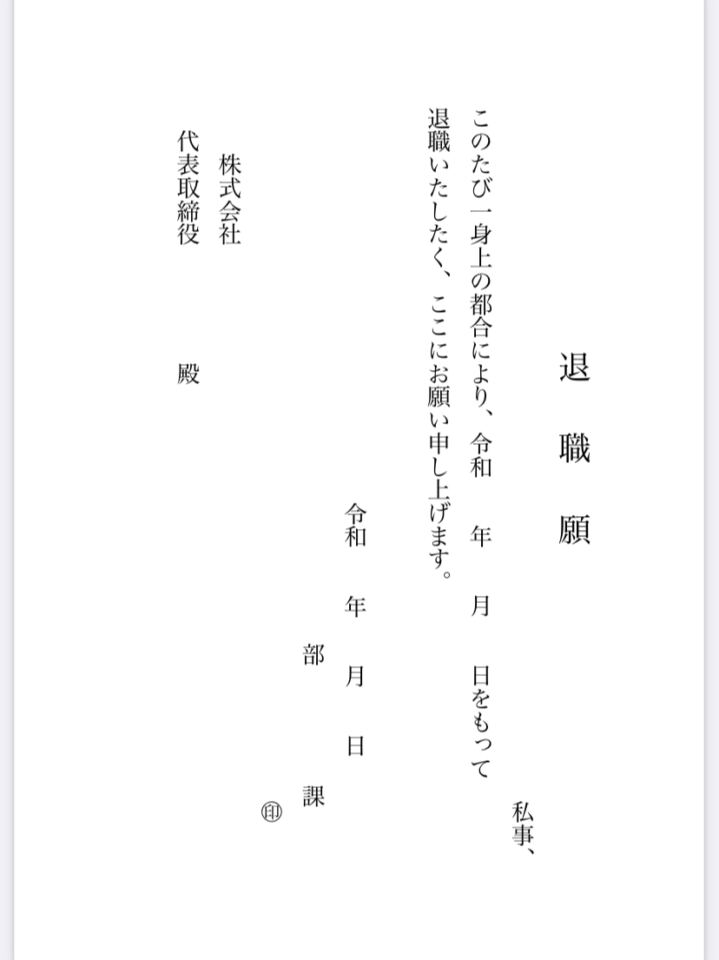

退職願

退職願はその名の通り「退職させて下さい」という意向を書面にすることです。

退職を上司に伝えていくときに持参して承諾をもらう使い方。

また最初口頭で直属上司に伝えて内諾をもらった後に退職願を提出し直属上司が人事部やもっと上の上司に話をする書類として使います。

注意点としては願いを記載しただけなので当然拒否される可能性があります。

法的な意味合いはぼぼありません。

退職届

退職届は退職願と違って正式に退職します!と宣言する書類です。

極論で言うと退職届を提出してしまえば雇用主(会社)は受け取りを拒否できない(憲法22条)ので提出後の最短2週間で退職(民法627条)できることになります。

退職意向自体は法律の定めがないので口頭で成立しますが退職届を提出しておくことで退職意向を伝えた証拠になります。

③退職の種類

上記のような4つの辞め方がありますがすべての退職ルールは各社の就業規則に書いてあります。

その退職4つの中で唯一あなた主導で辞める辞め方が「自己都合退職」です。

その名の通り、自分の意思で会社を辞めることができます。(辞める理由は関係ありません)

それができる理由は憲法で決められているからです。

しかも、どんな状況であれ退職を伝えてから最短で2週間後には退職できます。

まずは、法律で労働者は退職することを認められていることを理解しておきましょう。

退職を切り出すタイミング

退職を切り出すタイミングは基本的には

- 希望退職日の1ヶ月前

- 退職を伝える相手が暇なとき

①希望退職日の1ヶ月前

原則としてはあなたの所属する会社の就業規則に記載されているルールまでに伝えることになります。

わたしがこれまで退職してきた中でベストなタイミングか退職希望日の1ヶ月前です。

上司からすると1ヶ月前では遅いとよく言われますが退職を2ヶ月前に伝えるのは非常識?と悩む必要はありません。

2ヶ月以上前に言ってしまうと退職日まで気力がもちません。

②退職を伝える相手が暇なとき

もう1つのタイミングとしては退職を伝える相手が暇なときです。

よくあるのが年末や年度末などは働いている人ほとんどが忙しいので避けるのが無難です。

なぜなら、忙しいときに相手からしたら退職されるというありがたい話ではないので相手にされないからです。

https://mans-hideout.com/retirement-can-not-say/

退職を伝える相手

退職を伝える相手は基本的には直属の上司です。

直属の上司と仲が悪いので1つ飛ばした上の上司に伝えたりいきなり人事部に連絡入れても結局直属上司と話し合いの場が設けられるので一緒です。

もう1つ注意点としては直属の上司に伝える前に同僚などに退職意向を先に伝えてしまったり退職の相談をすることもやめましょう。

退職を伝えると態度が変わることがあるのでデメリットしかありません。

どこかであなたの退職の話が漏れて話がこじれてしまう可能性がでてきます。

上司が簡単に了承することはほぼありません。辞めさせてくれないからバックレという思考になるのはNGです。

退職を伝える方法

退職することは冒頭でお伝えしましたが法律で認められていますので本来ならば堂々と上司に伝えればOKです。

そうわ言っても退職意向を示してもスムーズにいくことは少ない現実があります。

退職意向を伝えるやり方を4パターンで解説していきます。

- 口頭で伝える

- 電話で伝える

- 退職届を送りつける

- バックレる

- 退職代行を使う

①口頭で伝える

退職を伝えるやり方で1番スタンダードなのが退職する本人が直接口頭で退職を伝えることです。

わたしも退職を口頭で伝えて退職した経験がありますがかなり労力がかかります。

ホワイト企業は口頭で伝えても問題ありませんがブラック企業やパワハラ上司のもとで働いていた場合スムーズに話は進みません。

https://mans-hideout.com/retirement-orally/

②電話で伝える

対面で伝えるのが怖いときに電話で伝えるやり方があります。

メールやLINEで伝えるよりかは上司も詳しい話も聞けるので場合によっては電話だけで話がまとまることもあります。

https://mans-hideout.com/retirement-phone-scared/

③退職届を送りつける

退職は法律上認められていますので会社側が拒否することはできません。

その為退職交渉がスムーズにいかないと感じた場合やそもそも退職交渉をやりたくない場合は人事部宛に退職届を送りつけるやり方です。

退職届は正式な退職書類になりますので会社側が受理しないということができません。

当然ながら退職届が人事部に届いてから直属の上司や人事部からの連絡は鬼のようにあることは想定できますね。

https://mans-hideout.com/retirement-notice-bymail-buckle/

④バックレる

言葉の通り会社、上司に一切連絡せずに逃げてしまうことです。

バックレるときは連絡する恐怖もありませんし退職届を作成して郵送する手間もありませんので退職のやり方の中では1番簡単です。

しかし、バックレた後は当然ながら退職になることは間違いないのですが退職届は作成して提出義務は発生します。

損害賠償、懲戒解雇、親への連絡など大変なことになる可能性は覚悟する必要があります。

https://mans-hideout.com/work-ghost/

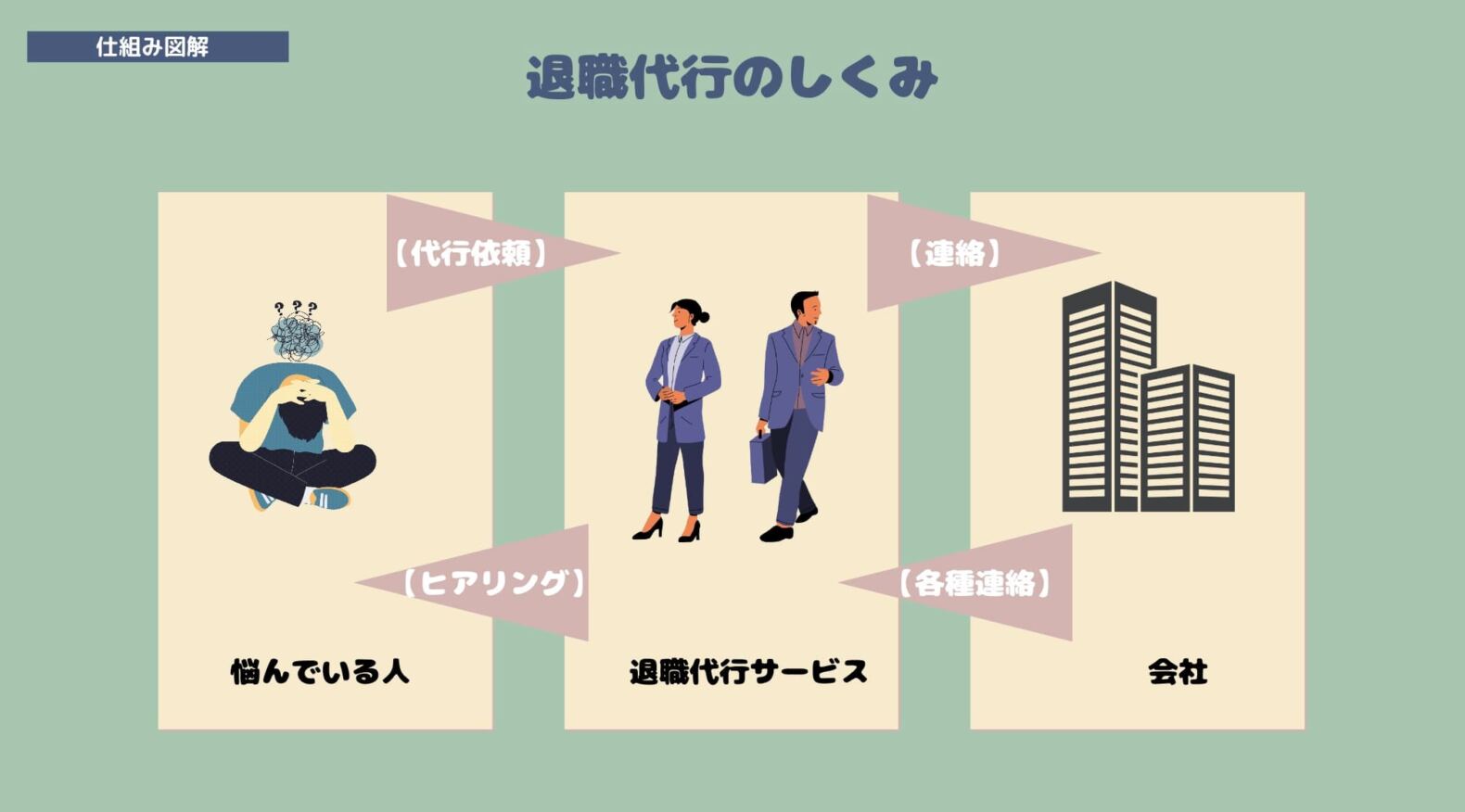

⑤退職代行を使う

退職の交渉や退職日まで行きたくない退職日まで行きたくないときなどバックレリスクを回避したい場合のおすすめのやり方は退職代行を使うことです。

その名の通り「退職の手続きを代わりにやってもらう」やり方です。

代行料金の相場としては30,000円と言われていますが20,000円代でも安心して利用できる退職代行サービスもあります。

法律上認められている退職を代行してもらうので違法サービスではありません。

上司や会社と退職交渉の必要もなく有給休暇も取得できるなどのメリットもあります。

これまで苦しめられていたなら「ざまあみろ」という仕返しにもなりますね。

https://mans-hideout.com/retirement-agency-ranking/

退職理由

退職意向を伝えると必ず退職理由を上司から聞かれます。

退職届に記載するときは「一身上の都合」と書きますが口頭で退職理由を伝えるときに同様のことを言ったら「は?」となりますのでご注意。

ちなみに「精神的に限界だったから」というのは退職理由にはおすすめできません。

退職理由は本音を語る必要はないので相手が納得するような退職理由を伝えましょう。

退職理由によっては本音を伝えたことでうまく進まなかったこともありますのでおすすめできません。

https://mans-hideout.com/retirement-reason-lie/

退職日交渉

退職日は必ず退職するあなたの希望を明確に伝えるようにしましょう。

「退職日は会社にお任せします」とあなたも言わないと思いますが「〇〇日ぐらいで考えています。」のような伝え方はNGです。

あなたが決めた退職日は必ず退職するという強い意志を見せましょう。

そうしないと下記に紹介する有給休暇交渉も難しくなりあなたが損することになります。

有給休暇交渉

退職を伝える時点で有給休暇が残っている前提ですが退職日までに有給休暇は消化しましょう。

有給休暇は労働者の権利で欠勤とは違い休んでも給料が減らないので使わないのはもったいない。

上司によっては退職者への嫌がらせとして有給休暇を使わせないように「最後まで責任もって働け」と言ってきます。

引き継ぎ書など作成したり有給休暇の権利を学んでおきましょう。

https://mans-hideout.com/paid-holiday/

https://mans-hideout.com/retirement-horiday/

③退職書類の準備

- 退職願

- 退職届

退職願

退職願は正式な退職書類ではありません。その名の通り「退職することをお願いする為の書類」だからです。

お願いであれは会社側は当然拒否することができます。

退職願は正式には必要ありませんがあなたが上司に退職を伝えるときに書類として持参したり直属上司が人事部などに話をしに行く際に使えるものです。

退職届

退職することを正式に会社に伝える書類です。

法律上(民法627条)でいくと口頭で退職意向を伝えることで2週間後には退職になるのですが「聞いてない」と言われたときに証拠がありません。

ほとんどの会社が退職届提出を求めますがもし求めてこない場合はトラブル回避の為にも退職届は提出しておきましょう。

④引き継ぎ/引継書提出

- 引き続きスケジュール

- 引継書

引き継ぎスケジュール

引き継ぎは後任者が決まってからスタートしますがすぐに後任者が決まることは難しいと思っておきましょう。

後任者が決まらない場合は直属の上司にとりあえず引き継ぐことになりますが上司に任せておくと話がまるで進まずに後々あなたがひどい目にあいます。

あなたがスケジュールをザックリと決めて話を進めていきましょう。

https://mans-hideout.com/riterment-hikitugi/

引継書

引継書は、事前に作成しておくとなおいいです。

なぜなら、上司に退職を伝える時に「後任者が決まるまで待て」と言われた時に引継ぎ書が完成していればスムーズに話が進みます。

引継ぎ書の内容は未経験者がみてもよくわかるように作成しておくといいでしょう。

最終出社日まで上司に確認してもらいながら追記していくとスムーズです。

https://mans-hideout.com/handover-make/

⑤退職日までの過ごし方

退職を上司に伝えてから退職日を迎えるまでには少なくても2週間以上はあります。

社会人になってからまとまった休日を取れるのも退職の前か後ぐらいしかありません。

そんな貴重な期間の過ごし方をご紹介します。

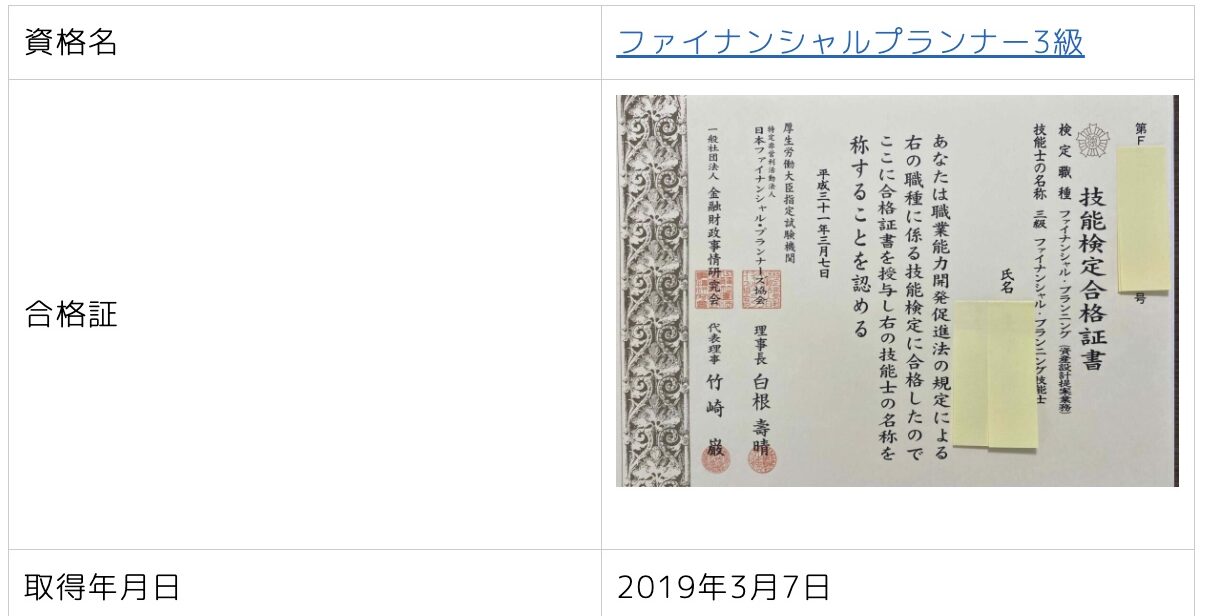

①資格取得の勉強期間にする

これから先のことを考えると資格を持っておいて損はありません。

資格勉強も働きながら勉強を同時並行するのもかなり大変なのでまとまった休みが取れる今のタイミングで勉強スタートさせましょう。

わたしがこれまでに勉強した資格で特に20代のあなたにおすすめ資格を下記の記事にまとめています。

②読書をする

普段読書してますか?

働きながらヘトヘトで家に帰ってきて読書しようとはなりませんよね。読書を習慣化する必要があります。

退職の前後のタイミングでまとまった休みが取れる今から読書習慣を身につけておきましょ。

下記の記事に20代の仕事に役立つおすすめの本をご紹介しています。

https://mans-hideout.com/book-ranking/

⑥退職の挨拶

- 退職の挨拶

- 退職日に持参するもの

退職の挨拶

退職するにあたって関係者に対して挨拶をします。

基本的に退職挨拶する相手はあなたが選んで問題ないですが一般的には下記の関係者に連絡することが多いです。

【挨拶先】

| 社外 | 取引先・得意先 |

|---|---|

| 社内 | 上司(部長/支店長/直属上司)同僚・他所属先同僚 |

【挨拶タイミング】

| 社外 | 退職日の2~3週間前 |

|---|---|

| 社内 | 最終出社日の就業直前 (企業ごとの慣例に従う) |

https://mans-hideout.com/retirement-date-greeting/

退職日に持参するもの

退職日に持参するものは

- 貸与物一式

- お菓子

①貸与物一式

退職日に貸与された物はすべて持参して返却しましょう。

もし返却する物を忘れたとしても後日返却でも構いません。

退職翌日からは社員ではなくなるので簡単に社内に入ることもできず大変なのでまとめて返却がおすすめ。

②お菓子

退職日には今までのお礼としてお菓子の詰め合わせなどを持参するのが一般的です。

退職日に最後の挨拶をするのであればお菓子持参すれば円満退職になります。

https://mans-hideout.com/retirement-okashi/

⑦退職後各種手続き

- 失業保険

- 健康保険

- 年金

①失業保険

退職後に次の会社が決まっていない場合失業保険がもらえます。

ポイントを抑えておけば最大限支給額を受け取れます。一般的には自己都合退職よりも会社都合退職の方が失業手当の額は多いです。

次の就職先が決まっていない場合は「社会保険給付金制度」を利用するのもありです。

失業保険や傷病手当金など申請手続きが複雑になりますので専門家に依頼するとスムーズ。退職コンシェルジュに相談すると良いですよ。

②健康保険

会社員として働いている時は一般的に社会保険に入っています。

しかし、退職した翌日から国民保険に入らないといけません。

国民保険に入ると全額自己負担になるので額が大きいです(月当たり数万円の支払い)

自分で入る国民保険を回避するには前職の任意継続保険者/家族の扶養に入るかを選択することになります。

https://mans-hideout.com/health-insurance/

③年金手続き

退職すると年金の手続きも必要になります。

会社員の時は第2号被保険者ですが退職すると下記表の第1号か第3号になります。

| 第1号被保険者 | 国民年金だけに加入している人 (自営業/学生) |

|---|---|

| 第2号被保険者 | 国民年金+厚生年金/共済組合に加入。(会社員/公務員) |

| 第3号被保険者 | 第2号被保険者に扶養されている。年収130万未満の配偶者 |

https://mans-hideout.com/retirement-todo-list/

【タイミング別】仕事辞めたいタイミングとは?

「退職したいなぁ」とは毎日考えていてもいざ退職の決断まではいきませんね。

しかし、退職のタイミングを逃すと大変なことになることがあります。わたしの経験上から下記の事例は退職の決断するおすすめのタイミングです。

朝から涙が止まらない

わたしの体験談ですが朝から涙が止まらない症状が出たら末期状態です。

当たり前ですが普通は涙は出ません。悲しいとかいう感情からの涙ではなく人生や今の自分の状態への絶望感からの涙は危ない。

仕事行きたくない…家にいたいと本気で思ったら退職の決断タイミングとしては悪くはないでしょう。

鬱で仕事辞めても人生終わり…みたいな悩みもでできます。

連休明け食欲ない/眠れない

ゴールデンウィーク明けや正月休み明け仕事行きたくないのはみんな一緒ですが食欲がなくなる、眠れないことはありません。

理由をすぐに解明してそれがいまの職場に原因があるなら退職決断のタイミングでもおかしくはないでしょう。

遅かれ早かれ我慢して働き続けると精神的に病みます。

会社が不祥事

会社の不祥事は一般社員からしたら突然ふってきます。

大企業や中小企業に限りませんが1度不祥事を起こしてしまうと業績が回復するのはかなり難しいです。

日本人はレールから外れたことをしたり失敗した者に冷たい風土があるからです。

業績悪化の理由を自分なりに分析して回復は難しいと判断したら20代は早めの退職決断がおすすめ。

| 三菱電機(株) | 空調設備などの検査不正 |

|---|---|

| 日医工(株) | 2021年の検査不正問題を発端に業績悪化し2022年にADR申請 |

| オンキョー(株) | 高性能機器を販売していたがニーズがなくなり業績悪化。2022年5月倒産 |

https://mans-hideout.com/mitsubishi-denki-trouble/

https://mans-hideout.com/company-crush/

優秀な同僚が退職した

あなたと同じ職場で働いていた優秀な同僚や上司が退職したら会社が危ない予兆です。

いわゆる退職ラッシュが始まります。

辞める前に本当の辞める理由を聞いておくことをおすすめします。

平社員の同僚であれば今の会社には未来がないことを分析して辞める可能性があります。

また管理職がいきなり辞める場合は会社の不祥事が隠れていることがあります。

https://mans-hideout.com/workplace-collapse/

https://mans-hideout.com/black-company-quit/

【特徴別】仕事を辞める人の特徴

会社を退職する人には必ず傾向があります。

退職しやすい人もいれば退職しにくい人もいますのでご紹介します。

①普段からおとなしい人

普段から自己主張を表明まりせずにマジメに仕事に取り組んでいる人は辞めやすい傾向にあります。

外に不満を出さないのでまわりからは分かりにくいですがおとなしい人は分析力も高くて頑固だったりするんです。

その為、「辞めよう」と決めたら一気に加速しますよ。

https://mans-hideout.com/retirement-meek-parson/

②ノルマ達成できない人

特に営業職をやっている人はノルマが課せられます。

ノルマ=目標と言いかえたりする会社もありますがノルマ達成できないことが続けば地獄のような毎日を過ごすことになります。

【雇用形態別】仕事を辞めるときのやり方

退職と言っても退職する人の雇用形態によってうまく退職する方法が変わってきます。

正社員の退職

正社員の退職は基本的には所属している就業規則に従って退職を進めていきます。

正社員は雇用主(会社)とは期限のない雇用契約になっているのであなたが辞めたいと思ったときに退職を申し出ることで2週間後に退職できます。

派遣社員の退職

派遣社員は派遣元から派遣先に派遣されて仕事をしています。

その為、通常だと派遣元と派遣先で派遣期間を設定しています。

派遣社員自体は直接派遣先と契約はしていませんが派遣期間中には辞めないことが原則ルールです。

派遣期間中に派遣先を辞めたいと申し出ても特別な理由がない限り認めてくれません。

派遣期間中に派遣先を辞めたい場合は同時に派遣元も退職することになるので覚えておきましょう。

契約社員

契約社員はその名の通り雇用主(会社)と契約期間を決めて直接雇用されています。

その為契約社員は契約期間中に退職することは原則認められてませんが実際は派遣社員とは違ってハードルは高くはありません。

なぜなら契約社員は正社員と違って会社としての必要性はそんなに高くないからです。

契約社員はボーナスがなかったり毎年の基本給が上がったりすることもありません。

就業規則には契約社員の退職ルールも記載ありますので確認しておきましょう。

アルバイト/パート

アルバイト/パート勤務の退職は他の雇用形態よりも退職しやすいです。

なぜなら、契約社員と同じ有期雇用でありながら契約社員よりも勤務時間が短く責任のない簡単な仕事をしているからです。

退職を申し出たら当然ながら民法627条が適応され最短2週間後には退職できます。

退職日まで欠勤もしやすいですが時給で働いているので収入は減ります。

https://mans-hideout.com/baito-quit/

【就労期間別】仕事を辞めるときのやり方

退職は働いた期間によって退職後に有利になるケースがあります。

よく言われるのは1つの会社で3年以上勤務していると退職後有利と言われます。

3日で退職

会社をわずか3日で辞めることはできません。

なぜなら、退職意思表示してから最短14日以降に退職と民法で定められているからです。

しかし、退職は出来ませんが出勤するかしないかとは別の話。無理に出勤する必要はないんです。

https://mans-hideout.com/job-quit-3days/

試用期間に退職

退職の中でも最速の退職が試用期間中の退職です。

会社によって試用期間はバラバラですが1ヶ月〜6ヶ月の設定していることが多いです。

試用期間中に退職できるの?という疑問が浮かびますが試用期間中であっても退職意思を示せば退職はできます。

就業規則に退職ルールが記載されていますが1番優先されるのは民法627条です。

退職後の転職に有利かどうかは判断が求人を出している企業の考え方次第です。

前職の考え方や悪いやり方がない人材と前向きな判断になるか長続きしない人材と判断するかは分かれます。

https://mans-hideout.com/work-quit-shiyoukikan-retirement/

新卒1年目

新卒1年目でも退職したいときに退職することは可能です。

新卒1年目で退職する人は試用期間を乗り越えて社会人の基礎は身に付いている人材と判断されます。

また1年程度働くと自分に向いている仕事内容か働いてる会社の特徴なども把握できて退職したくなる第一次タイミング。

https://mans-hideout.com/company-quit-shinsothu/

https://mans-hideout.com/new-employee-retirement/

第二新卒

転職サイトなどの求人情報で「第二新卒」と書かれている場合、大学卒業後に新卒で入社して社会人経験が2~3年未満の若手ビジネスパーソンを指していることが多いようです。しかし、「第二新卒」には、共通の明確な定義はありません。

引用元 doda

第二新卒は明確な定義はありませんが新卒1年目〜3年未満ぐらいの人材です。

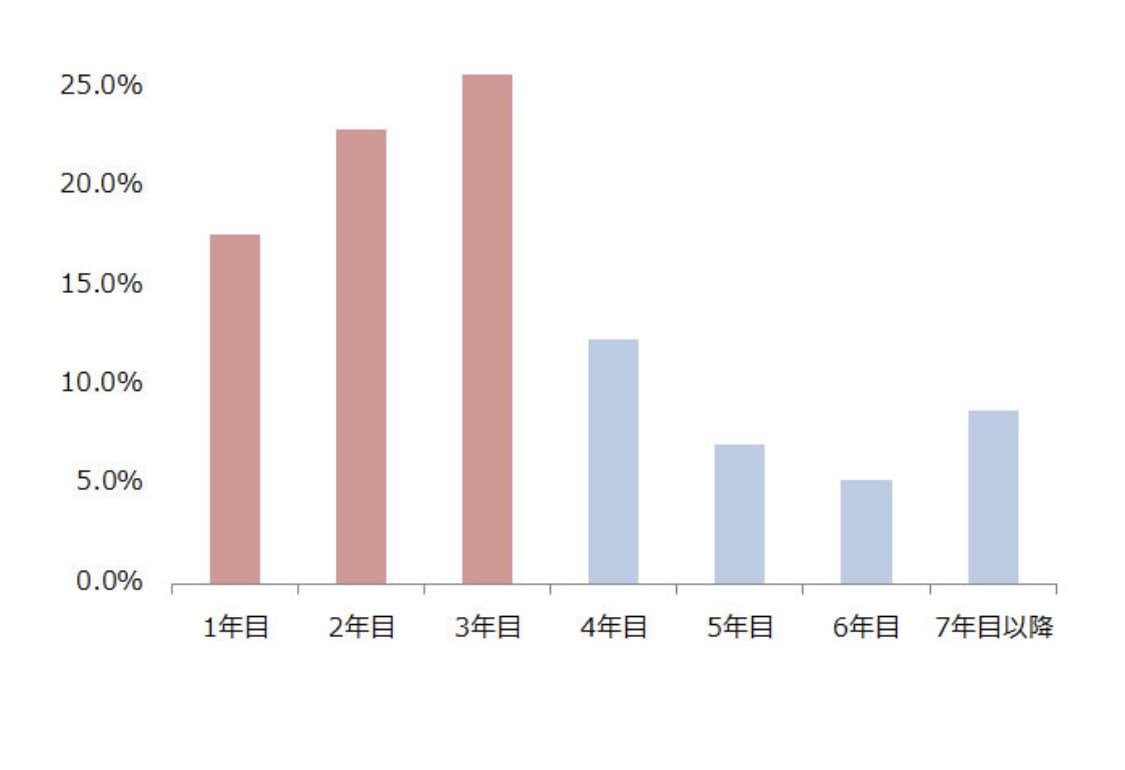

1つの会社に3年以上勤めると転職活動に有利と言われるのでその手前ぐらいのイメージ。第二新卒は年齢からしても20代前半なので将来性もあり厚生労働省のデータからも転職者が多数いる事実があります。

3年目以降

画像引用元 マイナビ転職

3年目以降の退職はより有利に転職活動ができるのでやりたい仕事や年収を上げたい人は積極的に退職していきます。

退職自体は当然可能ですが3年目以降の社員は今の仕事もかなりこなせるようになっており会社側からすれば辞められたくない人材です。

加えて会社側とすれば人材採用には多額の費用がかかっており3年目以降から仕事上の成果が会社に貢献し始めるので必至に引き止めしてきますね。

退職は強い意思をもって望みましょう。

【職業別】仕事を辞めるときのやり方

職業別に給料が安い、長時間労働、職場環境が悪いなど仕事を辞めたくなりやすい職業があります。

職業別に紹介します。

保育士

保育士の仕事は子どもの命を預かっている責任重大な仕事であり仕事量も多いのにもかかわらず給料は安いという過酷な仕事です。

人間関係も女性が多い特殊な職場事情や保護者との関係性も仕事に直接影響してきます。

精神的にも肉体的にもかなりハードな仕事なんです。

保育士の仕事をスタートしてもすぐに体調不良になって辞めてしまう保育士も多い…

https://mans-hideout.com/childminder-retirement/

営業

営業職は働き方の幅が広い職種として有名で新規開拓営業からルート営業、電話営業と仕事内容が違います。

万が一自分に合わない営業職についてしまうと成果が出ずに体調不良にすぐになってしまうことも。

営業職はノルマが決められているのでノルマが達成できないと上司からのパワハラを受けやすい職種としてもよく知られています。

販売職

販売職は営業職と違ってお客さんの方から自分のところにやってきて商品やサービスを売る仕事です。

1番の問題点としては嫌な客がきたときに逃げることができないこと!

横柄な態度をとる客が来ることもありますし販売職としてはお客さんを拒否することも難しいので精神的に追い詰められてしまうんです。

販売職によってはノルマも設定されていたりして想像以上に過酷…

工場勤務

工場勤務は日勤や夜勤など変則的な働き方で大変なイメージがあります。

また、ずっと室内で働いて夏は暑い中での仕事で体力的にもたないと考える人もいますよね?

結論としては工場によって違います。

働き方や人間関係など職場によって様々ですがぼくの体験談を下記の記事に紹介しています。

事務職

事務職は特に女性に人気の職種ですが仕事内容が地味であったり給料が安かったりとネガティブな面もあります。

事務職と一言で言っても一般事務、医療事務、会計事務、経理など仕事内容は多岐にわたります。

公務員

公務員は一般会社員とは雇用契約が違いますので注意が必要です。

職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。

引用元 地方公務員法四節 e-gov

地方公務員の場合は辞めると意思を表明してから2週間後に勝手に辞めるわけにはいきません。

例えば県庁職員であれば知事から辞令が交付されてはじめて退職することができます。

隊員が退職を申し出たときは、勤務する部隊等の長は退職希望の理由等について調

査し、退職を適当と認めた場合は、次に掲げる書類を添えて、退職希望日の原則 20 日

前までに任免権者(防衛大臣の任免にかかる隊員にあつては退職希望日の原則 45 日前

までに海上幕僚長)に上申するとともに、必要とすれば指揮系統上の上級者に写しを

送付する。引用元 防衛省 隊員の退職

自衛隊の退職は他の公務員よりも厳しい決まりがあります。

自衛隊の場合は上長が許可しないと辞めれない原則ルールがあります。会社員や他の公務員は辞めることを拒否はできません。

しかし、自衛隊の場合は拒否することが認められているので退職理由はかなり重要になってきます。

https://mans-hideout.com/public-officer-black/

仕事辞めるときによくあるトラブル 4大事例

退職したくても頭を悩ませることがあります。

退職引き止め

退職は法律で認められているのにほぼ引き止めにあいます。

最悪の場合引き止めと言うか退職伝えたら怒られるという感じ…(人格否定してきたり説教されたり)と嫌なことがあります。

特に日本では退職していく人を応援するというよりかは裏切り者扱いする傾向だと感じます。

有給休暇の消化

退職するときは今まで使わなかった有給休暇を消化したいですよね。

しかもできることなら明日からのんびりしたいぐらいです。

しかし、現実は有給休暇は上司が認めないと取得できないようになっているので色んな理由をつけて毎日出勤するよう言ってきます。

https://mans-hideout.com/retirement-horiday/

https://mans-hideout.com/paid-holiday-none-absenteeism/

引き継ぎ

退職することが決まると次は引き継ぎという難題が待っています。

引き継ぎスケジュールを考えたり引き継ぎ書の作成とやっかいですね。

しかも後任者が決まらないと上司に引き継ぎをすることになるので上司と一緒に行動することが増えます。

https://mans-hideout.com/riterment-hikitugi/

いじめ

退職が決まってから退職日まで上司や同僚からの「いじめ」があります。

退職者=裏切り者というイメージがあるような職場もあるので「退職者なんて最後いじめてしまえ」という流れからいじめが起きてしまうんです。

上司や人事部も退職予定者に対して対応をしてくれるわけでもなく地獄の日々を耐えることになることも。

https://mans-hideout.com/retirement-bullying/

退職を放置される

せっかく勇気を出して上司に退職意思を伝えたとしてもその後に退職の話が進まないいわゆる放置されることがあります。

退職を放置することは上司や会社からの退職を認めたくない・嫌がらせのどちらかなので放置されたままにせずに退職手続きを自ら進めていく必要があります。

https://mans-hideout.com/retirement-neglect/

【期間別】退職を伝えてから退職日までの過ごし方

退職を伝えてから退職日までの過ごし方(乗り越え方)を体験談をもとに紹介します。

退職日まで1週間

退職日まで1週間は理想としては有給休暇の消化にするのがベストです。

退職日までの1週間は行きたくない気持ちが強くなりがちですので自分のことを第一優先にして過ごすこと!

退職手続きを優先し、休むときは強気で休むです。

https://mans-hideout.com/retirement-1-week/

退職日まで1ヶ月

退職日まで1ヶ月が退職を伝えてから退職日までの期間として一般的です。

退職まで1ヶ月やる気ないな…と怠けているとあっというまに時間が過ぎてしまいます。

引継書もできてなくて有給も消化できないという最悪の事態もあり得るのでしっかりとスケジュールを立てて行動しましょう。

https://mans-hideout.com/retirement-1-month/

退職日まで2ヶ月

退職日まで2ヶ月は比較的余裕のあるタイミングです。

退職日まで2ヶ月はやる気がでないこともしばしば…そんなときの乗り越え方として有給休暇の残りを計算しながらバランスよく休むことが大事です。

何より引継書が完成していればあとは何とかなるタイミングでもあるので早めに処理して行きましょう。

https://mans-hideout.com/retirement-2-month/

仕事辞めるときの便利なサービス!退職代行サービス

その名の通り、退職作業を代りにしてくれるサービスです。

あなたが退職に関して今の会社と交渉したくないことは何ですか?

「退職の意思を伝える」

とりあえずはこれですよね!退職意思を伝えるときに1番考えるのが円満退職したい!です。

退職代行サービスとは

- 退職の意思を伝えるだけしかできない

- 退職日の交渉、有給休暇消化

- 退職金、未払い残業代交渉

上記のことが出来る代行会社、出来ない代行会社ありますのであなたがどこまで代行をしてもらいたいか考えて決めましょう。

https://mans-hideout.com/retirement-agency-structure/

https://mans-hideout.com/enman-taishoku-doudemoee/

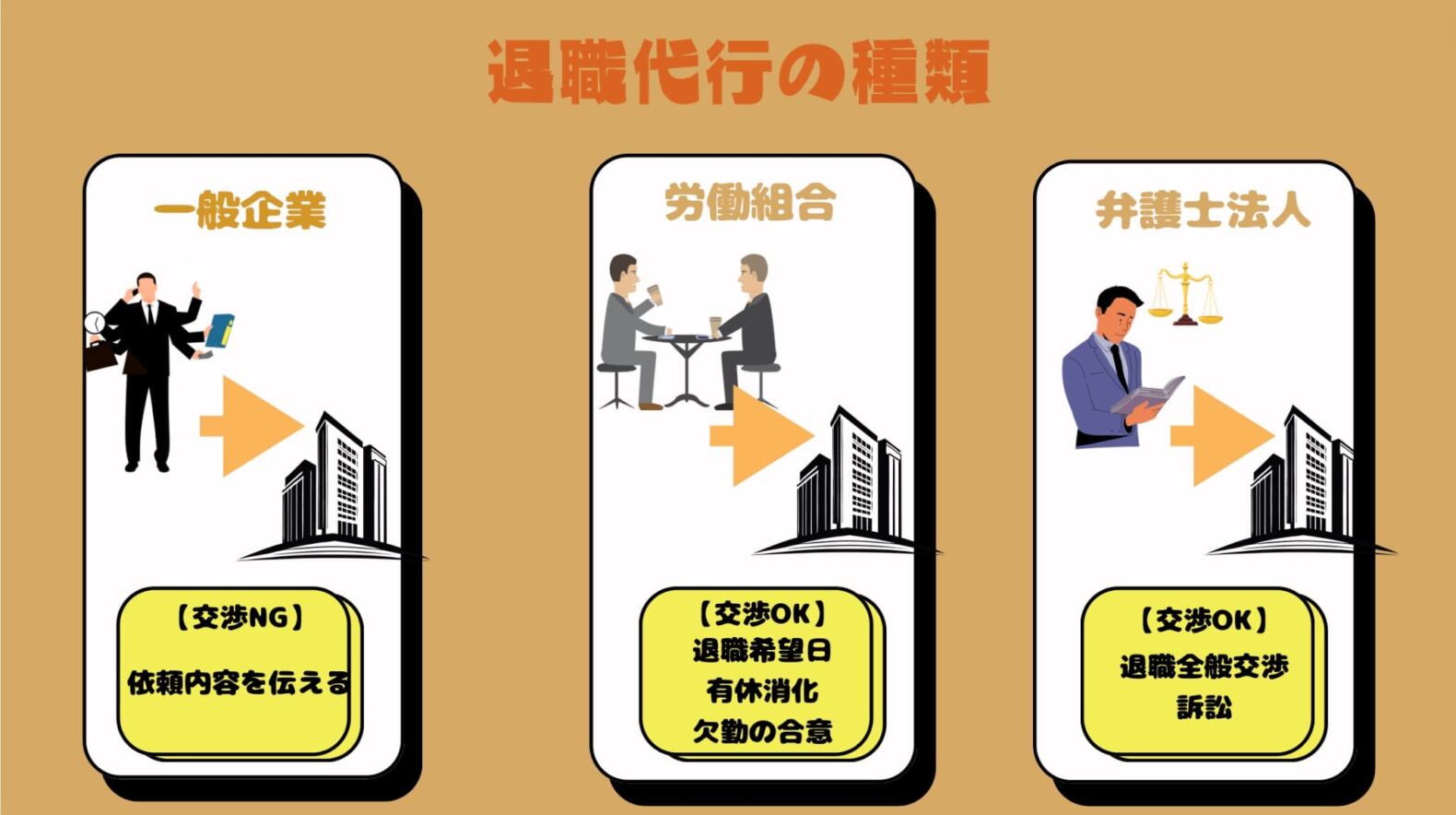

退職代行サービスを選ぶポイント

退職代行は最近かなり流行ってきてますので色んな業者が参入してきてます。

その中でどれが1番いいというのはあなた次第です。

お金がいっぱいあるんであれば多額のお金を使って依頼すればいいわけです。

それでは選ぶポイントは下記3つです。

- 価格

- 退職率の高さ

- 弁護士の有無

退職代行価格

やはり1番は価格ですね。

あなたにお金の余裕があるのなら気にする必要はありませんが20代であればそんなに余裕はないですよね.

しかも、退職代行は使わないなら使わずに0円で堂々と退職できるんですしね。

代行のお金が高いからと言ってあなたに最適かどうかはわかりません。

あなたが退職代行サービスにどこまでの仕事を求めるかでかわってきます。

相場としては、3万~5万と考えておきましょう。

https://mans-hideout.com/retirement-agency-market-price/

退職率の高さ 【退職実績】

退職できなかったら全額返金保証とよく書いてありますが1発で解決したいですよね。

退職成功100%は大事です。

退職代行サービスを開始して間もない会社は確率に不安も残るのである程度会社を立ち上げてから期間が経過しているサービスをお願いしましょう。

弁護士の有無

最近では退職代行サービスを使って退職する人が増えているので一般企業側も対策をしてきています。

そういう会社の場合は弁護士の資格を持っている人が対応することで間違いなく一般企業は何も文句をつけることがでいません。

未払い残業代・有給休暇消化なども対応できますのでお得ですよ。

仕事辞めるときによくある質問

Q1就業規則だと退職1ヶ月前の意思表示と記載ありますが民法627条の記載とどちらが優先されますか?

結論から言うと民法627条が優先されますので退職意思を表明してから2週間後には退職できます。

就業規則は各社が法律を参考にして独自作成しているので従える内容の場合は従っても構いません。

しかし民法に記載内容との違いがあった場合は民法優先になります。

Q2退職理由がしんどい(精神的)というのは大丈夫ですか?

結論からいうとおすすめできない理由です。ベストな退職理由は下記3つ。

- 一身上の都合

- 家庭の事情

- 留学

上司に伝える理由として「しんどい」と伝えるとかなり深掘り質問をされます。

例えば「どんなところが?」「他の社員はしんどいと言ってないのになぜ?」となります。

当然ながら転職活動でも退職理由が「しんどい」はネガティブな理由で受ける会社側も「うちの会社で耐えれるかなぁ、、」と不安になるのでNGです。

https://mans-hideout.com/mental-limit/

Q3会社を辞める相談は誰にしたらいいですか?

会社を辞める相談は転職経験のある今の職場とまったく関係ない人にしましょう。

少なくとも同じ会社の人にするのはおすすめしません。

https://mans-hideout.com/company-quit-consultation/

https://mans-hideout.com/retirement-not-say/

Q4退職伝えてから退職日まで気持ち、体力もたない時はどうしたらいいですか?

退職を伝えてから退職日までもたない場合は体調不良を理由に上司に相談しましょう。

上司が認めてくれない場合はわたしが利用した退職代行を検討してみて下さい。

退職日まで欠勤方法もあわせてどうぞ。

https://mans-hideout.com/retirement-date/

https://mans-hideout.com/awkward-retirement-period/

Q5退職することが寂しくなってきたらどうしたらいいですか?

退職を伝えた後に寂しくなる気持ちに惑わされたらいけません。

わたしは退職することは自分が幸せになる為の通過点だと思うようにしてました。

かなり気持ちが前向きになれますよ。

https://mans-hideout.com/company-quit-lonely/

Q6職場で孤立しています。退職を考えるべきでしょうか。

職場で孤立した原因は必ず分析しましょう。

なぜなら退職しても次の職場で同じことを繰り返す可能性があるからです。

分析して理由が明確になったら解決策を試してそれでも改善しなければ耐えても時間の無駄です。退職を検討しましょう。

https://mans-hideout.com/workplace-koritsu/

Q7確実に退職できる退職理由は何ですか?

転職CAFEメンバーの体験談から確実に退職できる理由ベスト3は

- 実家の家業を手伝う

- 病気による体調不良

- 留学の為

上記の退職理由は伝える前にある程度ストーリーを組み立てておくことでより退職できる確率が上がります。

【まとめ】仕事を辞めるのはまったく問題なし!新しい一歩を踏み出すことが大事

今回は退職についてお話をしてきました。

退職をすることは法律で認められているにも関わらず実際はかなり労力がかかります。ストレスもかかります。

日本は海外に比べても1社で生涯を全うするべきだという風潮がかなり高いためです。

しかし、時代も変わり個人がスキルアップをするために退職を決断し転職をすると言う考え方も増えてきているのも事実。

20代のあなたの目的はスキルアップすること!を見失わずに退職に関することはよりスムーズに進めていくようにしましょう。

| |

| |

| |

| |

| |

|